エコリクセミナー情報

転職活動が初めての方や、グリーンジョブへキャリアチェンジしたい方に向けて、広く業界知識を得られるセミナーから有識者による専門性の高いビジネスセミナーまで、幅広いラインナップをご用意しています。

エコリクセミナー情報一覧

すべて

-

グリーンジョブセミナー

受付中

【7/11(金)】(株)まち未来製作所 代表取締役 兼 CEO ご登壇|地域創生をエネルギーで実現(後日アーカイブ配信)

会員対象無料オンライン -

テーマ別セミナー

受付中

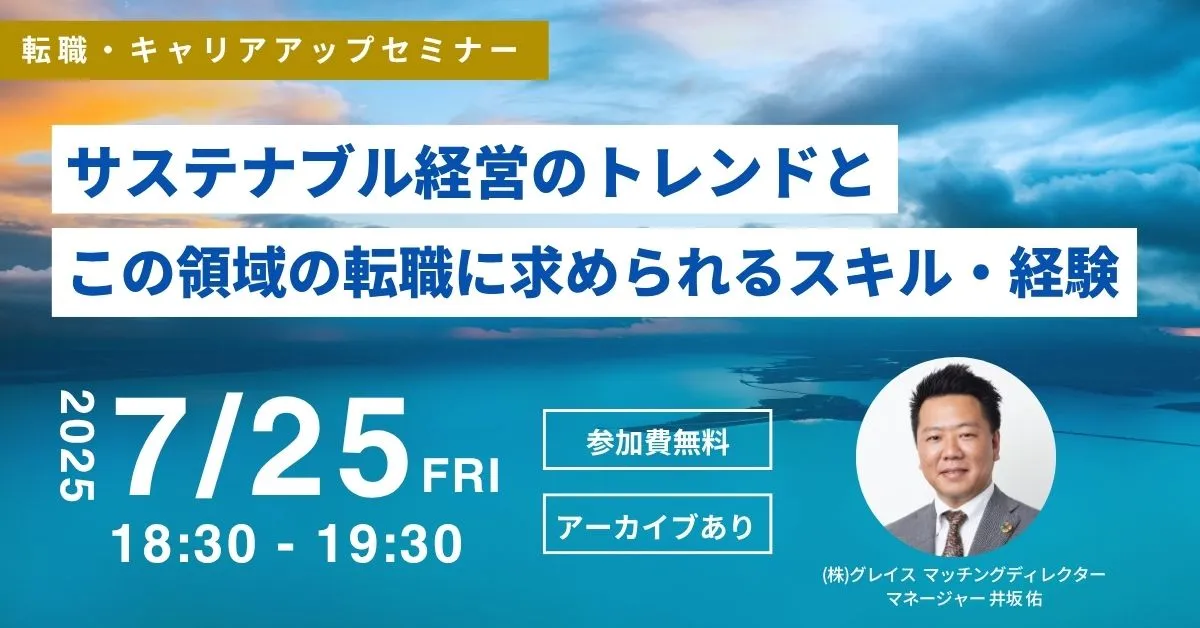

【7/25(金)開催】サステナブル経営のトレンドとこの領域の転職に求められるスキル・経験を解説!(後日アーカイブ配信)

会員対象無料オンライン定員20名 -

テーマ別セミナー

受付中

【8/8(金)開催】“環境”を仕事にしたいあなたへ エコリクの転職事例に学ぶサステナ人材のキャリア(後日アーカイブ配信)

会員対象無料オンライン定員20名 -

テーマ別セミナー

受付中

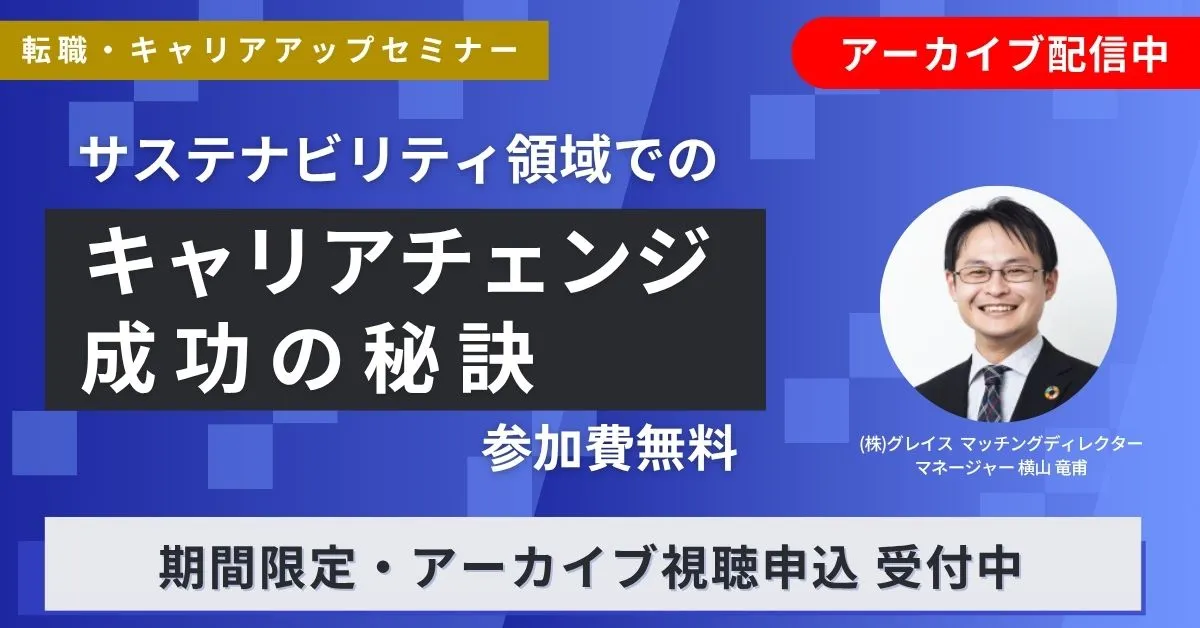

【7/31(木)までの期間限定アーカイブ配信】サステナビリティ領域でのキャリアチェンジ成功の秘訣

会員対象無料オンライン20~30代 -

グリーンジョブセミナー

終了

受付終了【6/20(金)】(株)Linkhola 代表取締役 ご登壇|カーボンクレジット業界とその魅力(後日アーカイブ配信)

会員対象無料オンライン