エコリクコラム

2025.8.12

トピック

平均気温上昇が日本の水産業に与える深刻な影響

2025年の夏、日本は記録的な猛暑と少雨に見舞われています。気象庁によると、北日本、東日本、西日本では6月中旬から高温が続き、観測史上最高を記録する地域が相次ぎました。また、梅雨時期にもかかわらず、日本海側を中心に深刻な少雨状態となり、農業や水産業に大きな影響を与えています。

特に深刻なのが、海の中での異変です。平均気温の上昇は海水の温度を上げ、私たちの食生活を支える水産資源に大きな打撃を与えています。今回は、海洋環境の変化が日本の水産業にどのような影響を与えているのかを深掘りします。

海洋環境の変化による水産資源と水産業への影響

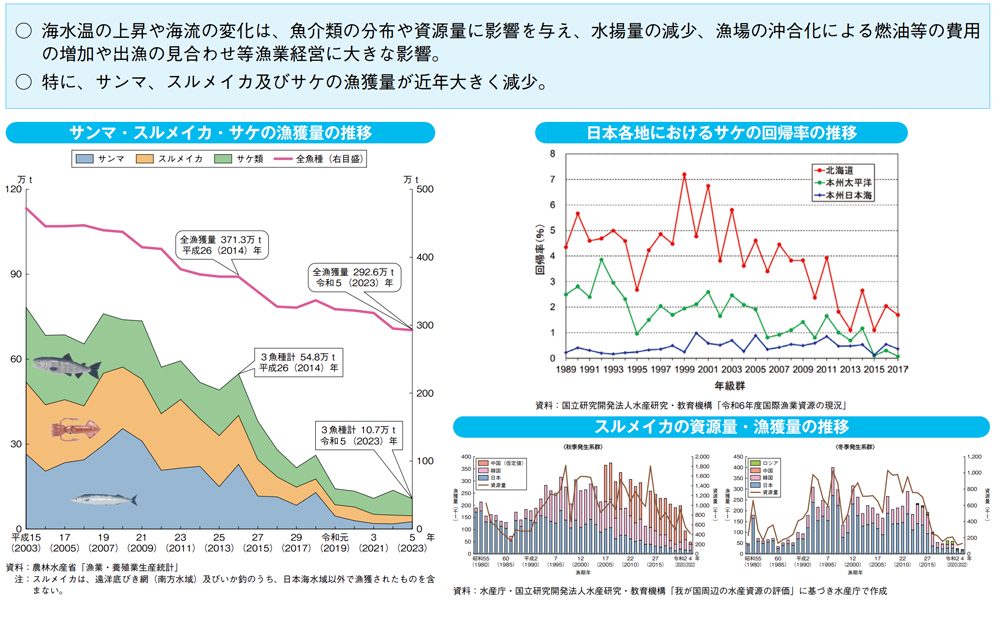

気温の上昇は、海水の温度上昇に直結します。これにより、水産資源の分布が大きく変化しています。

出所)水産庁「海洋環境の変化による水産業への影響と対応」(※1)

- 漁獲対象の北上と減少:日本の近海で漁獲されていた暖流系の魚種(ブリ、マグロなど)が、より冷たい海を求めて北上する傾向。一方で、冷水系の魚種(サケ、ホタテなど)は生息域が狭まり、漁獲量が減少するリスクに直面。

- 特定の魚種への影響: 漁業研究開発機構によると、一部の魚種(例:サンマ)では、海水温の上昇により餌となるプランクトンの量が減少し、成長不良や漁獲量の減少が確認されている。

- 養殖業への影響: 海水温の上昇は、養殖業にも大きな影響。特に、カキやホタテなどの貝類は、高温による大量死のリスクが高く、魚介類の生育環境が変わり、病気が発生しやすくなることも懸念される。

今後の海洋環境の変化への対策

このような状況に対し、水産庁をはじめとする行政や研究機関は、さまざまな対策を講じています。

- 科学的根拠に基づいた資源管理: 漁獲量の規制や漁期の見直しなど、科学的なデータを基にした資源管理の強化の推進。

- 新たな漁場の開拓と漁業技術の高度化: これまでの漁場に頼るだけでなく、魚種の分布変化に対応した新たな漁場の開拓や、ドローンなどを活用した漁業技術の導入。

- 養殖技術のイノベーション: 気候変動に強い魚種の開発や、陸上養殖など、環境変化に左右されない養殖技術の研究の推進。

平均気温の上昇は、水産資源の減少と漁業の不安定化を招き、私たちの食卓にも深刻な影響を与え始めています。この危機を乗り越えるためには、AIやIoTを活用したスマート水産業や、気候変動に左右されない陸上養殖技術といった新たな産業・技術の発展が不可欠であり、ニーズの高まりが予想されます。