エコリクコラム

2025.5.13

トピック

経済産業省「コーポレートガバナンス研究会」報告書からみた日本のコーポレートガバナンスの現在地

日本のコーポレートガバナンスは、この10年で大きな変革を遂げてきました。コーポレートガバナンス・コードの導入などを経て、企業統治のあり方は形式的には整備されてきた一方で、実質的な企業価値向上、すなわち「稼ぐ力」の強化に繋がっているのか、という点が改めて問われています。

10年間のコーポレートガバナンス改革の歩みと現状

KPMGのレポートによると、コーポレートガバナンス・コードが制定されてから10年が経過し、この間に上場企業における独立社外取締役の選任割合が大きく上昇しました。また、指名委員会や報酬委員会を設置する企業も増加しており、特にプライム市場では8割を超える企業がこれらの委員会を設置しています。

これらの変化は、取締役会の機能強化や経営の透明性向上に貢献してきたと言えるでしょう。しかし、経済産業省が2025年1月17日に発表した「企業の『稼ぐ力』の強化に向けたコーポレートガバナンス研究会」の報告書では、形式的な整備にとどまらず、企業の持続的な成長と企業価値向上に繋がる実質的な改革の必要性が指摘されています。

「失われた30年」からの脱却と企業の変革

「企業の『稼ぐ力』の強化に向けたコーポレートガバナンス研究会」の報告書は、1990年代以降の日本経済の停滞と企業の成長期待の低下を指摘しつつも、足元で見られる民間設備投資や賃上げなどの変化を捉え、企業が中長期目線で成長投資を行うことの重要性を強調しています。そのためには、政府による支援と、企業経営および資本市場の環境整備が不可欠であるとしています。

コーポレートガバナンス改革の深化

これまでのコーポレートガバナンス改革は進展しているものの、企業の「稼ぐ力」の強化には十分につながっていない現状に対し、報告書は、形式的な対応にとどまらず、経営変革を促す実質的な改革の必要性を訴えています。

価値創造ストーリーとエンゲージメント

報告書は、企業が自社の価値創造ストーリーを構築し、最適なコーポレートガバナンス体制を確立し、投資家との対話を通じてそれを実現していくことを求めています。また、株主・投資家とのエンゲージメントを強化し、資本市場からの意見や評価を経営に反映させることが重要であるとしています。

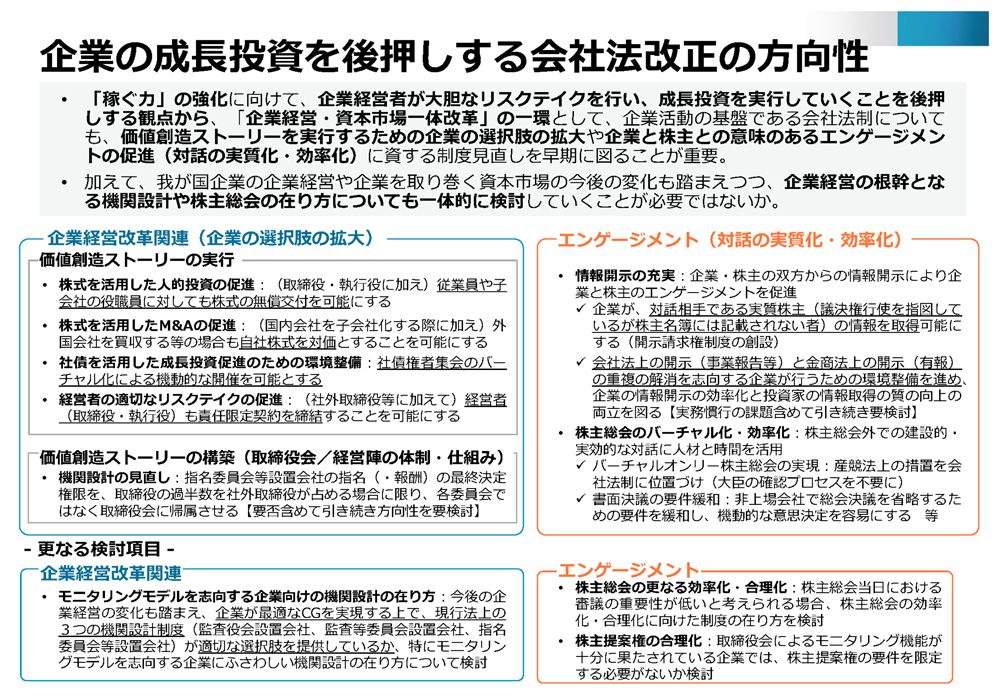

会社法改正に向けた具体的な提言

報告書では、企業の成長投資を促進するための会社法改正に向け、以下の具体的な提言を行っています。

- 従業員・子会社役職員への株式付与の円滑化: 従業員への株式付与を企業の成長戦略を促す有効な手段と位置づけ、手続きの簡素化を提言。

- 株式対価M&Aの活用促進: 株式を対価とするM&Aを活性化させ、企業の成長戦略や事業再編を後押し。

- キャッシュ・アウト手続きの効率化: M&A後の組織再編を円滑に進めるため、キャッシュ・アウト制度の合理化を提言。

- 社債権者集会のバーチャル化: 社債市場の活性化に向け、社債権者集会の開催方法を見直し、迅速な意思決定を可能に。

- 責任限定契約の締結範囲拡大: 経営者のリスクテイクを促し、大胆な成長投資を後押しするため、責任限定契約の対象を業務執行取締役等にも拡大。

機関設計と株主総会の見直し

報告書は、企業の機関設計や株主総会の在り方についても、今後の企業経営の変化を踏まえ、更なる検討が必要であるとしています。

出所)経済産業省「「稼ぐ力」の強化に向けたコーポレートガバナンス研究会」において会社法の改正に関する報告書を取りまとめました」(※1)

今後のコーポレートガバナンス改革の方向性

日本のコーポレートガバナンス改革は、形式的な整備から実質的な企業価値向上へと、新たな段階に入っています。今後は、企業が自らの「稼ぐ力」を強化し、持続的な成長を実現するために、経営戦略、組織体制、株主との対話、そして法制度に至るまで、幅広い視点からの改革が求められます。

参考文献

執筆者

- tag: