エコリクコラム

2025.4.10

トピック

2025年、バイオマス発電が苦境に?FIT制度見直しで輸入燃料が対象外へ

経済産業省は、2025年3月21日に再生可能エネルギー発電の固定価格買取制度(FIT)を見直し、輸入木質チップ等を燃料とするバイオマス発電を支援対象から除外する方針を発表しました。この決定は、バイオマス発電業界に大きな影響を与える可能性があります。本記事では、バイオマス発電の現状と課題、そして今後の展望について解説します。

バイオマス発電とは何か

バイオマス発電とは、木材や生ゴミなど、生物由来の資源(バイオマス)を燃料として発電する方法です。地球温暖化対策に貢献する再生可能エネルギーとして注目されています。

バイオマス発電業界の「燃料高」の背景

日本のバイオマス発電は、燃料の7割以上を輸入に頼っています。近年、燃料となる輸入木質ペレット等の価格が高騰しており、発電コストの上昇を招いています。また、将来的な発電コストも太陽光発電の4倍近くに高止まりする見通しであり、新規参入が難しい状況です。

「輸入バイオマス燃料」がFIT制度の対象外に

1)「FIT制度(フィット制度)」と「FIP制度(フィップ制度)」について

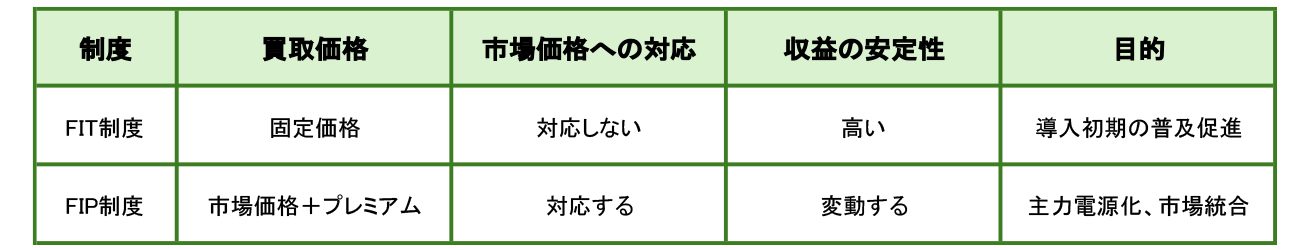

FIT制度は、再生可能エネルギーで発電した電気を、国が定めた価格で電力会社が買い取る制度です。一方、FIP制度は、市場価格に応じて売電収入にプレミアム(補助金)が上乗せされる制度です。

FIT制度(固定価格買取制度)

FIT制度は、再生可能エネルギーで発電された電気を、国が定めた固定価格で電力会社が一定期間買い取る制度です。

- 特徴:

- 発電事業者は、安定した売電収入を見込むことができます。

- 再生可能エネルギーの導入初期段階において、普及を促進する効果がありました。

- 買取価格は、発電設備の種類や規模、導入年度によって異なります。

- メリット:

- 安定した収益が見込めるため、事業計画が立てやすい。

- 新規参入の障壁が低く、中小企業や個人でも参入しやすい。

- デメリット:

- 固定価格であるため、市場価格の変動に対応できません。

- 国民全体の電気料金負担が増加する可能性があります。

FIP制度(フィードインプレミアム制度)

FIP制度は、再生可能エネルギーで発電された電気を、市場価格に応じて売電し、その売電収入にプレミアム(補助金)が上乗せされる制度です。

- 特徴:

- 発電事業者は、市場価格に応じて売電収入を得るため、市場競争に参加する必要があります。

- プレミアムは、市場価格と基準価格の差額に基づいて算出されます。

- 再生可能エネルギーの主力電源化を促進し、電力システムの安定化に貢献することが期待されています。

- メリット:

- 市場価格が高い時間帯に売電することで、より高い収入を得られる可能性があります。

- 電力市場への統合を促進し、再生可能エネルギーの自立的な発展を促します。

- デメリット:

- 市場価格の変動により、売電収入が不安定になる可能性があります。

- 市場動向を把握し、適切な売電戦略を立てる必要があります。

FIT制度からFIP制度への移行

日本政府は、再生可能エネルギーの主力電源化を目指し、FIT制度からFIP制度への移行を進めています。これは、再生可能エネルギーを電力市場に統合し、競争力のある電源として育成するためです。

- 大規模な発電設備を中心に、FIP制度への移行が進められています。

- 発電事業者は、FIT制度の固定価格買取期間が終了した後、FIP制度への移行や、自家消費などの選択肢を検討する必要があります。

両制度の比較

2)現在のバイオマス燃料の国産比率

現在のバイオマス発電の燃料は、7割以上が輸入木質ペレット等です。国産燃料の利用は限定的です。

3)対象外の背景

経済産業省は、輸入燃料価格の高騰と将来的な発電コストの見通しから、輸入燃料によるバイオマス発電のFIT制度からの除外を決定しました。これにより、国産燃料への転換が求められます。

2025年以降の課題と可能性

課題について

- 国産燃料の安定確保:

- 輸入燃料のFIT制度からの除外により、国産燃料の需要が急増します。しかし、現状では国産燃料の供給量は限られており、安定的な確保が課題となります。

- 特に、木質バイオマス燃料の原料となる森林資源の持続可能な管理と、効率的な調達システムの構築が重要です。

- 発電コストの削減:

- 国産燃料は輸入燃料に比べてコストが高くなる傾向があります。発電コストを削減し、競争力を維持するための技術開発や効率化が求められます。

- 具体的には、燃料の乾燥技術、燃焼効率の向上、発電設備の小型化・高効率化などが挙げられます。

- 地域との共生:

- バイオマス発電は、地域資源を活用し、地域経済に貢献できる可能性があります。しかし、燃料の調達や発電施設の運営において、地域住民との合意形成や環境への配慮が不可欠です。

可能性について

- 新たな国産燃料の開発:

- 木質バイオマスだけでなく、稲わら、麦わら、剪定枝などの農業・林業残渣や、食品廃棄物などの新たな国産燃料の開発が期待されます。

- これらの燃料は、地域で発生する未利用資源を活用することで、燃料の安定確保とコスト削減に貢献できます。

- バイオマスガス化発電の推進:

- バイオマスガス化発電は、バイオマスをガス化し、ガスタービンで発電する技術です。燃焼発電に比べて発電効率が高く、環境負荷も低いという利点があります。

- 特に、中小規模の分散型電源として、地域での導入が進む可能性があります。

- バイオマス発電と熱利用の組み合わせ:

- バイオマス発電と同時に、発電時に発生する熱を暖房や給湯、産業用プロセスなどに利用することで、エネルギー効率を高めることができます。

- 地域熱供給や農業用ハウスの暖房など、地域特性に合わせた熱利用システムの構築が期待されます。

- バイオマス発電と炭素回収・貯留(CCS)の組み合わせ:

- バイオマス発電時に発生するCO2を回収・貯留するCCS技術と組み合わせることで、カーボンネガティブな発電が可能になります。

- この技術は、地球温暖化対策に大きく貢献する可能性を秘めています。

具体的な商品やサービスの例:

- 地域で発生する剪定枝や稲わらを燃料とした、地域密着型の小規模バイオマス発電システム

- 食品廃棄物をメタン発酵させ、バイオガス発電と熱利用を組み合わせた、都市型エネルギー供給システム

- バイオマス発電とCCSを組み合わせた、カーボンネガティブな水素製造プラント

これらの技術開発や社会実装を通じて、バイオマス発電は、日本のエネルギー自給率向上と地域経済の活性化に貢献することが期待されます。