エコリクコラム

2025.4.7

トピック

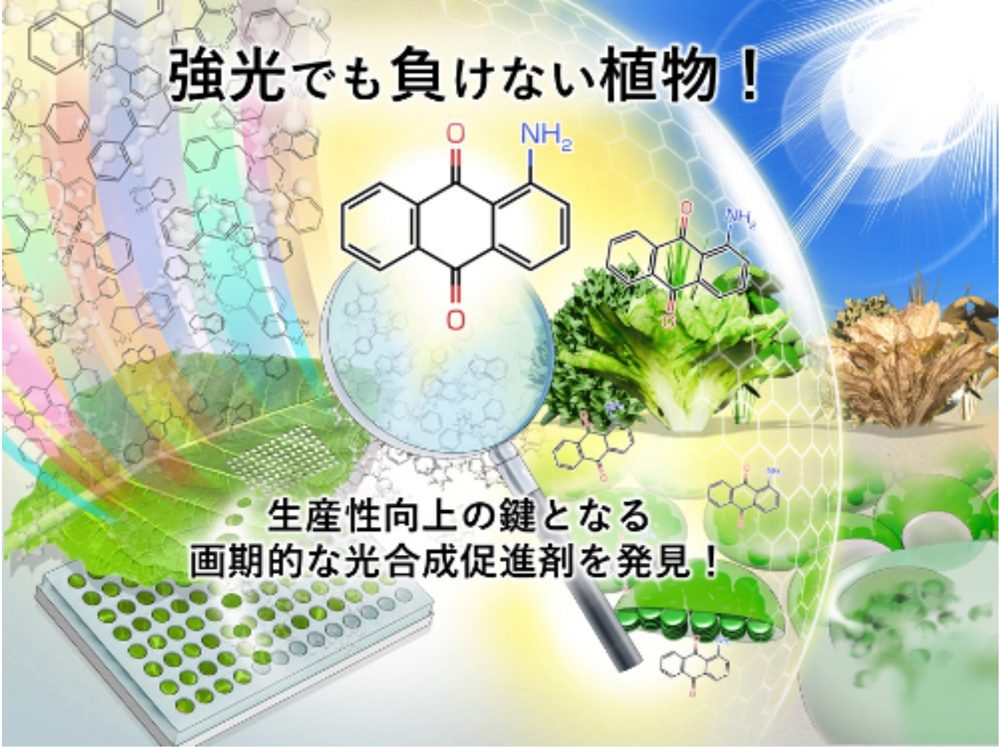

東大研究グループが発見した「光合成促進剤」は地球規模の食料危機を救うか?

東京大学大学院農学生命科学研究科の矢守航教授らの研究グループは、2025年2月27日に科学誌「Communications Biology」にオンライン掲載された論文で、強い日差し(強光)によるストレス下でも植物の光合成能力を維持できる化合物を発見したと発表しました。

地球温暖化や異常気象の影響で、世界各地で強光による農作物の被害が深刻化しています。研究グループは、このような状況を打開するため、植物の光合成能力を高める化合物の探索を行いました。

12,000種類もの化合物をスクリーニングした結果、「アントラキノン誘導体」と呼ばれる化合物が、強光ストレス下でも植物の光合成能力を維持し、成長を促進する効果があることを発見しました。

この研究では、強い日差し(強光ストレス)下でも植物の生産性を高める画期的な光合成促進剤を発見しました。地球温暖化や異常気象により、強光ストレスが作物の収穫量を大幅に減少させるという課題に対し、研究グループは植物を守る新しい化合物を探す独自のスクリーニングシステムを開発しました。

その結果、「アントラキノン」という化合物が、タバコ、レタス、トマトなどの植物において、強い日差しの中でも光合成能力を保ち、元気に成長させる効果があることが確認されました。この化合物は、ストレスを受けていない通常の環境でも悪影響を及ぼさないため、過酷な環境でも安定した作物生産が可能となり、世界的な食料問題の解決に貢献することが期待されています。

出所)東京大学大学院農学生命科学研究科・農学部(※1)

強光とは

強光とは、植物が通常の生育に必要な光量を超えた、非常に強い日差しのことを指します。特に近年の気候変動の影響により、曇りが続いた後に強烈な晴れによる強光の影響が増加してきています。

強光のメカニズム:

- 太陽からの光エネルギーが過剰に植物に降り注ぐことで発生します。

- 特に、温暖化による気温上昇や、オゾン層の破壊による紫外線増加などが要因となります。

植物にとってのストレス:

- 強光は、植物の光合成システムにダメージを与え、活性酸素を発生させます。

- これにより、植物の成長が阻害され、最悪の場合、枯れてしまうこともあります。

気候変動との関係

地球温暖化の進行に伴い、強光による農作物への影響は深刻化しています。

事例や過去のデータ:

- 近年、世界各地で異常気象が頻発し、記録的な高温や干ばつなどが発生しています。

- これらの異常気象は、強光ストレスを増大させ、農作物の収量減少に繋がっています。

- IPCC(気候変動に関する政府間パネル)の報告書によると、気温上昇は、農作物の収量に悪影響を与える可能性が高いとされています。

世界的な食料問題とその解決に向けて

世界では、1961年以降、一人当たりの食料供給は30%以上増加しましたが、窒素肥料(約800%の増加)と灌漑用水資源(100%以上の増加)の使用増加、および動物性タンパク質の消費量の増加(総タンパク質摂取量の41%)、食品ロスと廃棄量の増加(生産された食品全体の25~30%が失われるか廃棄される)も伴っていますが、2023年には推定7億3300万人が慢性的に栄養不足に陥り、5歳未満の子どもの22%が発育不良(年齢相応の身長が低い)に陥り、長期にわたる栄養不足を患っています。2022年には世界の人口の3分の1以上が健康的な食事を摂ることができず、成人の30%と子どもの6%が太りすぎまたは肥満でした。最適でない食事は、非感染性疾患の重要な予防可能なリスク要因です。つまり、世界の食料システムは持続可能な変革のための介入を切実に必要としているのです。(※2)

世界的な食料問題:

- 現在、世界で約7億3300万人が飢餓に苦しんでいます。

- 気候変動による自然災害の増加は、食料生産を不安定にし、食料価格の高騰を招いています。

解決に向けて:

- 今回の研究で発見された光合成促進剤は、強光ストレス下でも農作物の生産性を維持できる可能性を示しました。

- この技術が実用化されれば、気候変動による食料問題の解決に大きく貢献することが期待されます。

- 食料問題の解決には、食料の生産性向上だけでなく、食料ロス削減や、持続可能な食料システムの構築など、多角的な取り組みが必要です。

まとめ

東京大学の研究グループが発見した光合成促進剤は、地球規模の食料問題の解決に繋がる可能性を秘めた、画期的な発見です。今後の研究開発と実用化に期待が高まります。