エコリクコラム

2025.4.2

トピック

下水道と雪

下水道と雪に、繋がりがあるのかと疑問に思われるかもしれませんが、まずはお読みください。

下水道運営

2025年になって衝撃を受けたできごとの一つに、埼玉県八潮市で1月に起こった道路陥没事故がありました。下水道管の破損が起因したことは記憶に新しいと思います。車を運転して交差点を通っただけなのに、あのような事故に巻き込まれる可能性は誰にでもありました。そして、陥没現場の周辺地域の人が避難を余儀なくされ、さらに埼玉県の多くの地域の人が下水道の使用の自粛を求められ、その影響の大きさに驚かされました。いつもは下水道管がどこを通っているかなど考えもせず生活しています。埼玉県民の下水道管があの交差点の地下で集中していたこと、破損するほど老朽化が進んでいたことは思いもよりません。図らずともこの事故で普段は見られない地下の事情が見えました。

20年以上前から人口減少による市町村合併が行われてきました。合併により自治体職員を削減し、自治体運営を集約化できたかもしれませんが、面積は減ってはいないので、上下水道の公共インフラの距離が短くなったわけではありません。集約化された職員で以前と変わらない公共インフラを見なければならない状況は、手が回っていないかもしれません。2024年1月に起きた能登半島地震で上下水道の被害が大きかったのは、そもそも老朽化していたことが原因であったと報道されていました。

それはどこの自治体でも起こりうることです。老朽化した施設が増え、人口減により自治体への使用料金の収入が減り、上下水道職員が不足しています。そして、この課題を解決する方法として、最近では官民連携によるPPPやPFI事業が行われていります。自治体における公共事業の運営の一部を民間企業が運営しているのです。

雪との共存

今年になってもう一つ大きなできごとは災害級の大雪でした。雪かきをやってもやっても次から次へと降ってくる雪はどうしようもないほどの量でした。いつも青森県の酸ヶ湯温泉の雪がメートル単位で発表され、すごい量だと思っておりましたが、今年は他にもそれくらいの雪が降った地域がありました。雪の重みにより家屋が倒壊する恐れがあるので、屋根の雪下ろしは欠かせません。それは危険な作業が伴います。

埼玉県の道路陥没事故の後、大雪のニュースを見て下水熱利用という技術があることを思い出しました。下水の水温は、年間を通して一定で、外気に比べ夏は冷たく、冬は暖かいという特性があります。この下水と気温の温度差による熱エネルギーを利用した融雪技術があります。下水熱は再生可能エネルギーの一つで、利用することによりCO2排出量の削減に寄与します。

新潟市役所前にあるバスターミナルの歩道には、下水熱を利用したロードヒーティングが敷設されています。以下の写真を見ると融雪されているところとされていない雪が積もっているところがはっきりわかります。

出所)新潟市ウェブサイト「下水熱の融雪利用」(※1)

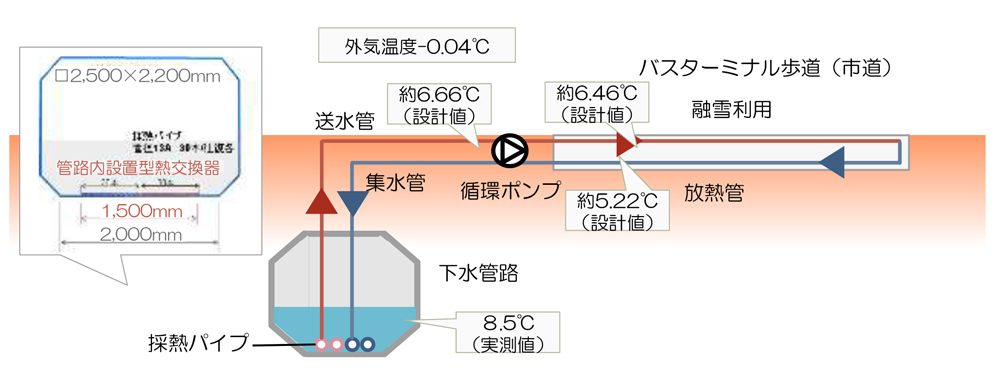

新潟市で行われた仕組みは下図の通りです。下水道管路内に敷設された採熱パイプで未処理下水から熱交換された不凍液をポンプで循環させ、歩道の下に設置された放熱管に直接送り融雪するという簡単な融雪システムになっています。

出所)国土交通省「下水熱利用に係る取組事例集」(※2)

今では下水道管を掘り起こすことなく、老朽化した下水道管の更新に熱回収管が埋め込まれた更生用部材を管の内部に敷設する技術があります。道路陥没事故の際、今後更新しなければならない下水道の距離が公表されました。人口が減り、後世に負担を強いるかもしれない心配がある中で、この一石二鳥のような技術を利用して下水道管も積雪も解決できるのです。

また、ロードヒーティングは下水熱以外に木質バイオマスによる技術もあります。

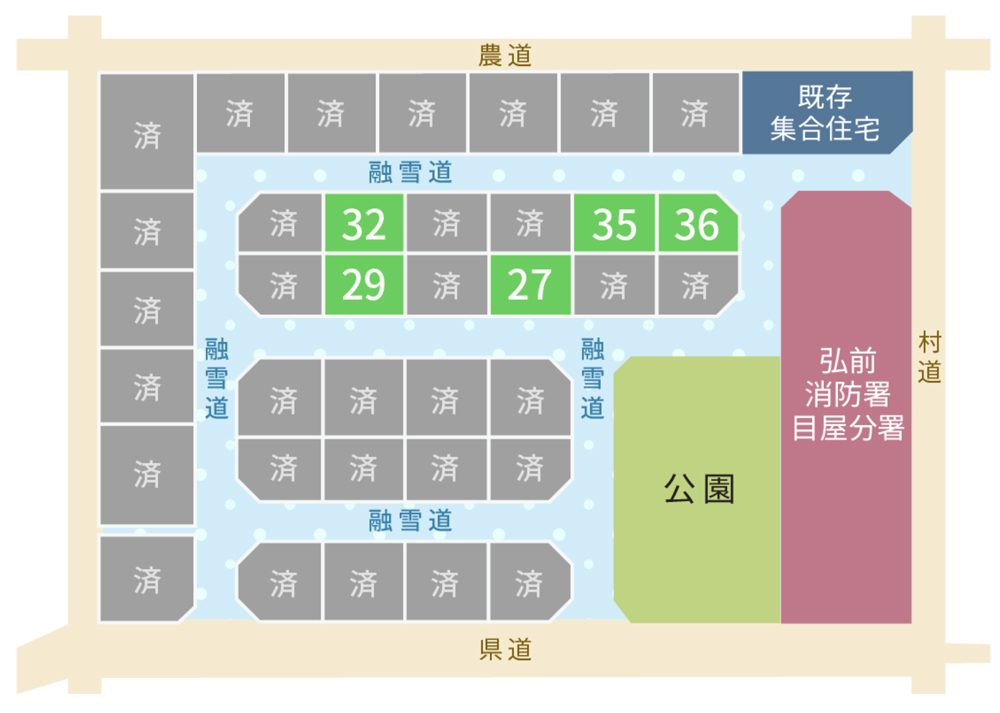

青森県西目屋村では、移住して住宅を建築する人のために土地を無償で譲渡する西目屋村エコタウンにおいて、区画内の道路には村内の森林資源を活用した木質バイオマスエネルギーによるロードヒーティングが敷設されています。移住者の雪かきへの負担を減らし、移住へのハードルを下げる取り組みが行われています。毎日、雪かきをしなければならない生活を送った経験がある人から見ても、家の前に常に雪がない状態はなんとありがたいことと思います。今年の豪雪においても、道路への積雪が軽減されていました。

出所)西目屋村ウェブサイト「西目屋村エコタウン 区画」(※3)

TOPの写真は西目屋村エコタウンの融雪された道路

出所)西目屋村ウェブサイト「西目屋村エコタウン」(※4)

厄介者の有効活用

厄介者も視点を変えれば資源と見ることができます。捨てればゴミだが再利用すればゴミも減って役に立つ。

今年のようにこれほどまで降った厄介者の雪も資源として活用できないかと考えますが、既に北海道では雪氷熱利用されています。倉庫に雪を貯蔵し、夏に冷房や野菜などの保存に使われています。北海道にデータセンターを移転し、この雪を利用してサーバーの冷却に使い、化石燃料によるエネルギーを減らす取り組みがなされています。

3月なのに既に夏日を観測し、今年の夏も猛暑になるのではと心配されます。捨てる場所もないほど困っていた雪を豪雪地帯以外でも猛暑対策として利用可能な技術が確立されるとしたら、お宝が空から降ってきていたのだと思えるようになりました。