エコリクコラム

2025.3.25

トピック

バイオレメディエーション市場の成長と可能性

地球規模で環境汚染が深刻化の一途を辿っています。土壌汚染は、工場、鉱山、農地などからの有害物質の排出により深刻化しており、重金属、有機塩素化合物、農薬などが主な汚染物質です。

土壌汚染は、農作物の安全性や地下水汚染など、人々の健康に悪影響を及ぼします。

水質汚染は、工場排水、生活排水、農薬などにより、河川、湖沼、地下水などの水質汚染が進行しており、有機物、窒素、リン、重金属などが主な汚染物質です。水質汚染は、生態系への影響や、飲料水の安全性低下など、深刻な問題を引き起こします。

海洋汚染は、陸域からの汚染物質の流入、船舶からの排出、海洋投棄などにより拡大しており、プラスチックごみ、油、化学物質などが主な汚染物質です。海洋汚染は、海洋生態系への影響や、水産資源の安全性低下など、広範囲にわたる悪影響を及ぼします。

これらの課題に対する取り組みの一つとして、バイオレメディエーションが注目されています。

バイオレメディエーションとは

(バイオレメディエーションの概要)

バイオレメディエーションとは、微生物や植物などの生物の能力を利用して、土壌や水などの汚染物質を分解・除去する技術です。汚染物質を無害な物質に変換したり、生物の体内に蓄積させたりすることで、環境浄化を行います。微生物を利用した方法が主流ですが、植物を利用した方法(ファイトレメディエーション)もあります。(※1)

(メリット、デメリットについて)

バイオレメディエーションのメリットは、環境負荷が低いこと、コストが低いこと、持続可能性が高いことです。

化学的な処理方法に比べて、環境への影響が少なく、大規模な設備が不要な場合が多く、コストを抑えられます。

また、生物の能力を利用するため、持続的な浄化が期待できます。

一方、デメリットとしては、時間がかかること、対象物質が限定されること、環境条件の影響を受けることが挙げられます。

生物の活動を利用するため、浄化に時間がかかる場合があり、すべての汚染物質に有効なわけではありません。

また、生物の活動は、温度やpHなどの環境条件に影響されます。

バイオレメディエーションの工業生産分野への活用

微生物の工業生産への応用は、地球温暖化防止に貢献する技術として注目されています。

特に、バイオマスを原料とした「バイオリファイナリー」は、バイオ燃料やグリーン化学品を生産する技術や産業、プラントを意味し、そのプロセスでは農産廃棄物や食品廃棄物、古紙などが燃料や付加価値の高い化学品に変換されています。

(微生物発電技術)

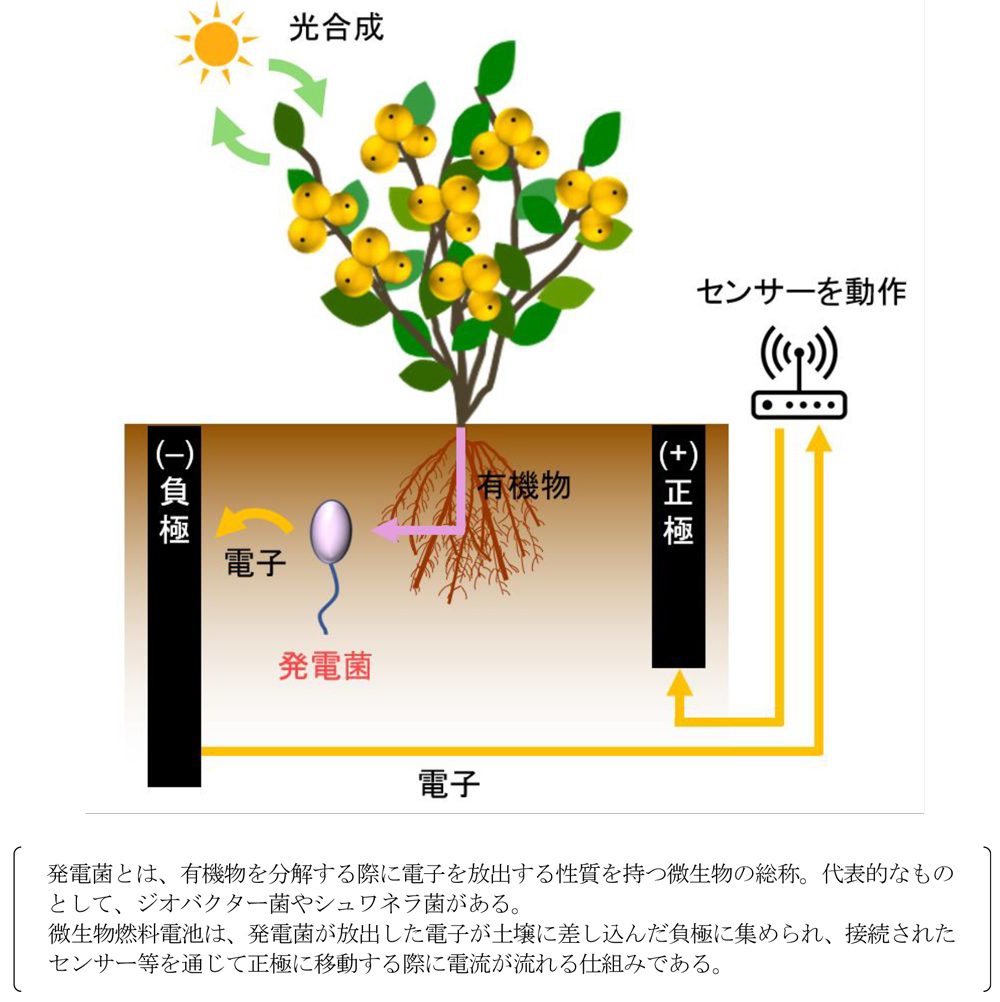

微生物の持つ性質を利用した発電も注目されています。「微生物発電技術」とは、有機物を分解する微生物(発電菌)を利用して電気エネルギーを生み出す技術で、微生物燃料電池(MFC)とも呼ばれます。

微生物発電技術は、途上国が自立して活用できる循環型技術として注目されています。

日本では2024年に四国電力と東京農工大学大学院工学研究院のグループが愛媛県のみかん農家で実証実験を行い、土壌微生物である発電菌が植物の光合成によって栄養を吸収・分解する際に電子を放出する特性を利用しています。

実証実験は2025年3月末まで継続され、農業のスマート化や省エネルギー化への貢献が期待されています。

東京農工大学では、微生物燃料電池の発電効率や安定性向上に向けた研究を進め、ベンチャー企業を通じて実用化・商用化を目指しています。

出所)東京農工大『愛媛県における発電菌の働きを利用した「微生物燃料電池」に関する実証試験の実施について』(※2)

(プラスチック分解への応用)

プラスチックは自然環境中で分解されにくく、マイクロプラスチックとなって環境汚染を引き起こします。

しかし、一部の微生物はプラスチックを分解・利用する能力を持ちます。特にPET分解酵素の研究が進んでおり、新規酵素の改良や発見が盛んです。

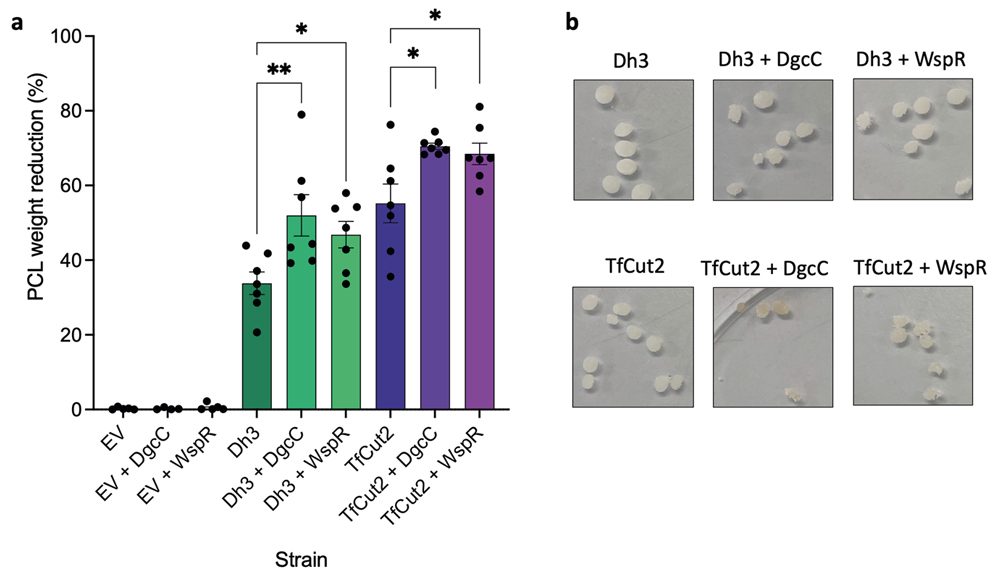

ロンドン大学のRonan McCarthyらは、PET分解酵素の改良ではなく、バイオフィルム形成能の向上に着目しました。活性の高いPET分解酵素とバイオフィルム形成を促す酵素を大腸菌に発現させた結果、バイオフィルム形成とプラスチック分解の改良に成功しました。

出所)npj Biofilms and Microbiomes (nature.com)「Modulating biofilm can potentiate activity of novel plastic-degrading enzymes」 (※3)

さらに、南カリフォルニア大学のClay C. C. Wangらは、分解が困難なポリオレフィンに着目し、酸化的開裂と微生物による物質生産を組み合わせた技術を開発しました。

高温高圧反応容器を用いてポリオレフィンをジカルボン酸に分解し、これを原料として微生物に抗がん活性を持つ物質などを生産させることに成功しました。

(PFAS分解への応用)

「永遠の化学物質」と呼ばれるPFASは、分解されにくい有機フッ素化合物です。しかし、このPFASも分解できる微生物が報告されています。

ミズーリ大学のSusie Daiらは、植物由来の足場と微生物を組み合わせたPFAS分解システム「RAPIMER」を開発しました。このシステムは、PFASの高効率な吸着と分解を可能にし、安価なリグノセルロースを原料とするため、持続可能性にも期待が持たれます。

バイオレメディエーション市場と未来展望、今後の課題

(市場動向)

環境意識の高まりや、汚染対策の強化により、バイオレメディエーション市場は拡大傾向です。

(未来展望)

バイオレメディエーション技術の高度化により、より多様な汚染物質に対応できるようになると期待されています。

AIやIoTなどの技術と組み合わせることで、より効率的な浄化が可能になると考えられます。

(今後の課題)

浄化時間の短縮や、浄化対象物質の拡大など、技術的な課題があります。

バイオレメディエーションに関する規制や基準の整備が必要ですし、有効性や安全性に関する情報発信も必要です。

バイオレメディエーションは、持続可能な社会の実現に貢献する技術として、今後の発展が期待されます。