エコリクコラム

2025.3.24

トピック

【2025年4月/10月施行】育児・介護休業法改正:企業が知っておくべきポイントと対応策

「ダブルケア」という言葉をご存じでしょうか?育児と介護を同時に行うことを指します。

女性が20代前半~中半で出産した場合、その子どもが義務教育を終えるころには、親の世代がおおむね65歳に達する時期に当たります。

子どもに手がかからなくなったタイミングで介護を始めることができるため、時間的な余裕もあります。しかし、女性の社会進出とともに、女性の晩婚化および高齢出産が目立つようになり、家庭によっては子育てが終わらないタイミングで親の介護が始まるケースも考えられるようになりました。これが「ダブルケア」です。

男女別のダブルケアについて

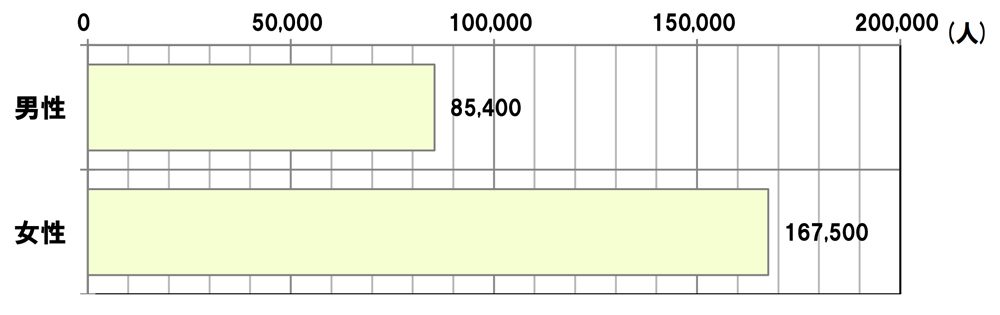

ダブルケア(育児と介護の両方を行うこと)を行っている人の推定人口は25万3千人です。内訳は男性8万5千人、女性16万8千人で、ダブルケアを行う女性の推定人口は男性の約2倍です。

出所)内閣府「育児と介護のダブルケアの実態に関する調査報告書」(※1)

ダブルケアを行っている人の15歳以上の人口に占める割合は0.2%で、ダブルケアを行っている人の育児者に占める割合は2.5%、介護者に占める割合は4.5%です。

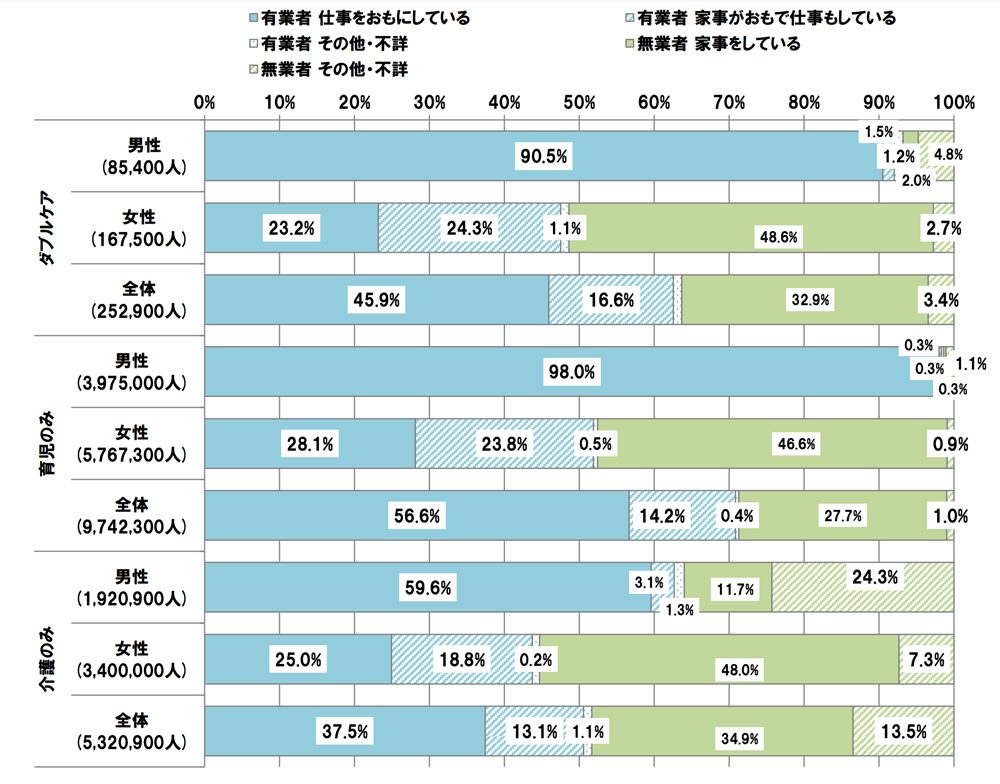

男女別の就労状況について

ダブルケアを行っている男女では、男性は90.5%が仕事をおもにしているが、女性は23.2%が仕事をおもにしていて、24.3%が、家事がおもで仕事もしていて、さらに48.6%が無業状態で家事をしている状況です。

出所)内閣府「育児と介護のダブルケアの実態に関する調査報告書」(※1)

ダブルケアを行っている有業者のうち、就業時間を「増やしたい」と回答した割合は、男性で11.1%、女性で22.1%となっています。

そして、ダブルケアを行っている無業者のうち、就業を希望している者の割合は、男性で71.7%、女性で63.3%です。

ダブルケアを行っている者で、前職がある者の前職での就業形態をみると、男性では73.8%が「正職員」であるのに対し、女性では正職員は45.2%、「パート」「アルバイト」「派遣社員」「契約社員」「嘱託」の総計が50%となっています。

仕事と育児・介護の両立は、ダブルケアを行う人にとって大きな課題です。時間的制約による仕事への影響、経済的な不安、そして精神的・肉体的な疲労。多くの人が、これらの不安を抱えながら日々を過ごしています。

こうした背景から、2025年4月と10月に育児・介護休業法が段階的に改正されます。今回の改正は、育児と介護の両立支援を強化し、従業員が安心して働き続けられる環境整備を目的としています。

改正のポイントについて

(2025年4月施行)

- 「子の看護休暇」の拡充:取得事由の拡大、時間単位での取得を可能に。

- 「所定外労働の制限」の対象拡大:小学校就学前の子を養育する労働者も対象に。

- 「テレワーク」の推進:育児または介護を行う労働者へのテレワーク導入を努力義務化。

- 育児休業等の取得状況の公表義務拡大:従業員300人超の企業に拡大。

(2025年10月施行)

- 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮の義務付け。

- 柔軟な働き方を実現するための措置の義務付け

- 柔軟な働き方を実現するための措置の5つの選択肢

- 短時間勤務制度

- フレックスタイム制度

- 始業・終業時間の繰り上げ・繰り下げ

- テレワーク制度

- 新たな休暇制度の設置

企業がすべきことは何か

今回の改正に伴い、企業は就業規則の見直し・変更を行う必要があります。具体的には、以下の点に注意しましょう。

- 法令遵守:改正内容を正確に理解し、法令に沿った内容にする。

- 従業員のニーズの把握:従業員の意見を参考に、実情に合った制度を設計する。

- 明確な規定:誰が、いつ、どのような条件で制度を利用できるのかを明確に記載する。

- 周知徹底:変更内容を従業員に周知し、理解を得る。

- 労使間の合意:労働組合または従業員代表との合意を得て、変更を行う。

- 定期的な見直し:制度の利用状況や従業員の意見を参考に、定期的に見直しを行う。

また、制度の整備だけでなく、従業員が利用しやすい職場環境づくりも重要です。管理職向けの研修や、従業員同士の交流機会の提供も有効でしょう。

企業側のメリット

これらの取り組みは、従業員の仕事と育児・介護の両立を支援し、従業員の定着とモチベーション向上につながります。結果として、優秀な人材の確保、企業のイメージアップ、生産性向上などが期待できます。

育児・介護休業法の改正は、企業にとって新たな挑戦であると同時に、働き方を見直す良い機会でもあります。従業員一人ひとりが安心して働ける環境づくりを目指し、積極的に取り組んでいきましょう。

参考文献

執筆者

- tag: