エコリクコラム

2025.3.18

トピック

未来を拓く鍵になるか?東京科学大学、ケイ素触媒でアンモニア

東京科学大学が、2月17日に「ありふれたケイ素の酸化物から優れたアンモニア合成触媒を開発-アニオン欠陥で生成した電子が窒素を効率良く活性化-」(※1)を発表しました。 この発表は従来の触媒に比べて低温・低圧でアンモニアを合成できる可能性があり、アンモニア製造の効率化と環境負荷低減につながります。

アンモニアの物理的・化学特性について

アンモニア(NH3)は現在の化学工業においてきわめて重要な化学物質の一つであり、その用途の広さから「産業の基礎科学物質とも呼ばれていて、アンモニアの用途と役割はかなり広いです。

(化学工業)

20世紀初頭にドイツの化学者フリッツ・ハーバーによって発明され、カールボッシュによって工業化されたハーバー・ボッシュ法により窒素肥料の大量生産が可能となりました。

ハーバー・ボッシュ法は、高温・高圧下で窒素と水素を反応させるもので、大量のエネルギーを消費し、二酸化炭素を排出するという課題があります。

また、液化アンモニアは蒸発熱が大きいため、冷却システムにおいて非常に効果的な冷媒として機能しています。特に産業用冷蔵庫や冷凍装置での使用が一般であり、オゾン層を破壊しない持続可能な冷却技術として利用されています。

(エネルギー資源)

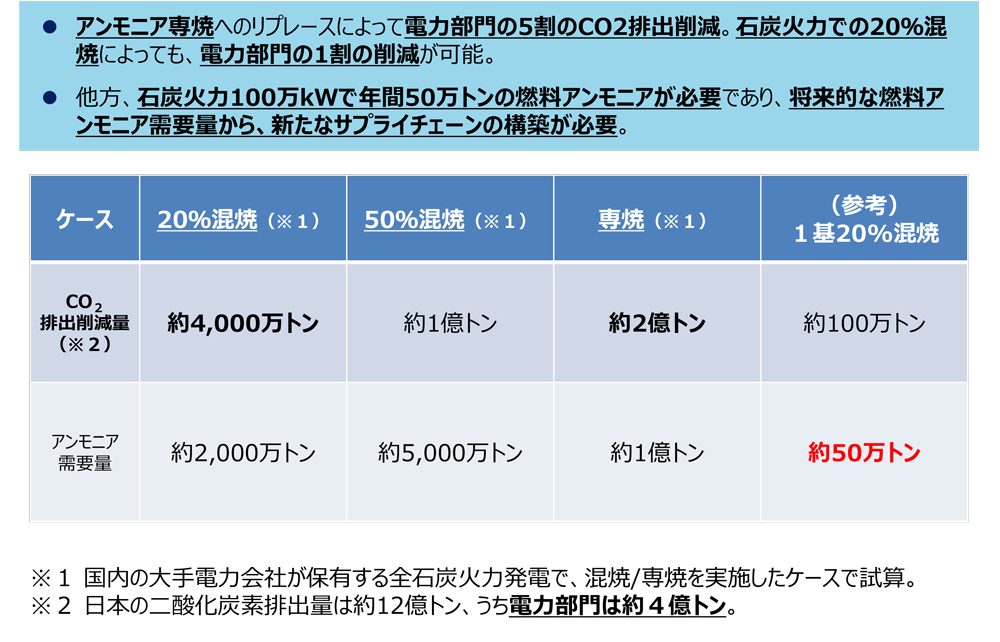

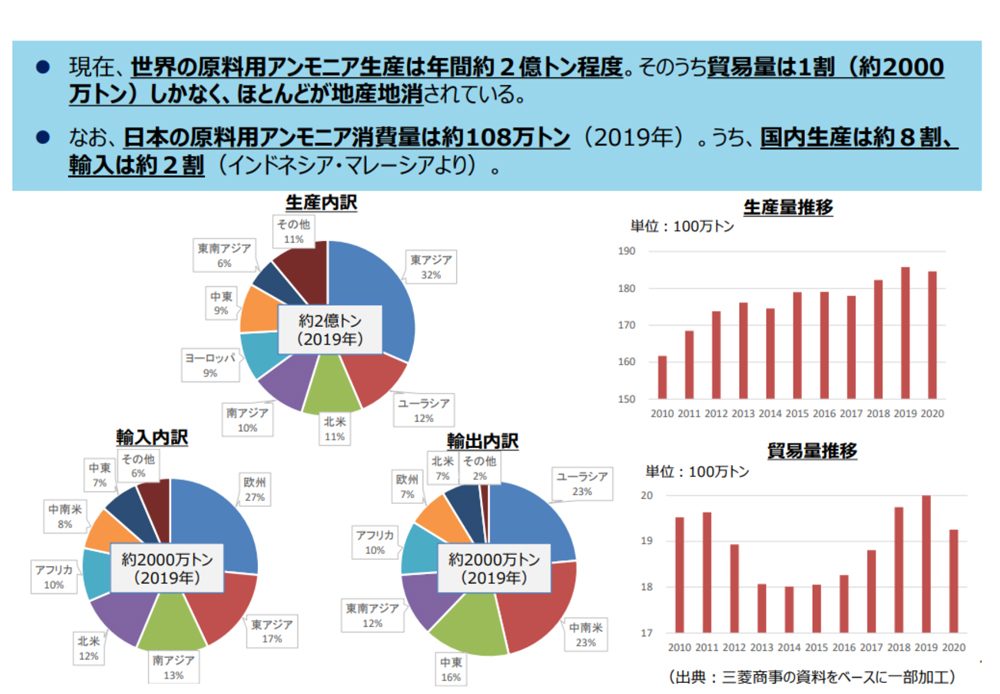

出所) 資源エネルギー庁「我が国の燃料アンモニア導入・拡大に向けた取組について」(※2)

火力発電用の燃料として従来の化石燃料とアンモニアを混焼することで、CO2の排出量が削減できます。

国内の大手電力会社が保有するすべての石炭火力発電所で、石炭にアンモニアを20%混焼すると、石炭だけで発電したときと比較して約4000万tのCO2排出量を減らせる見込みです。アンモニアだけを燃料とした場合は、従来の石炭火力発電と比べて、約2億tのCO2が削減できると試算されています。

また、アンモニアの燃料特性を利用して、ガスタービン発電の燃料として利用も計画されています。

また、水素貯蔵媒体としても利用されています。水素はエネルギー密度が高いが取扱いや貯蔵に課題があり、その課題解決としてアンモニアを活用しています。

アンモニアは水素より液化が容易であり、水素の輸送や貯蔵の際に利便性が高く、水素の貯蔵媒体に適しているためです。また、アンモニアから水素を取り出す技術も研究中です。

(医療・食品)

アンモニアは特定の薬品の製造過程で使用されています。また、アンモニア水は抗炎症効果を持っているため炎症抑制に使用されます。

また、パンや洋菓子の製造過程で膨張剤としてアンモニアを使用されています。加熱中にアンモニアが揮発するため、最終製品にはアンモニアは残留しません。

アンモニア生成方法について

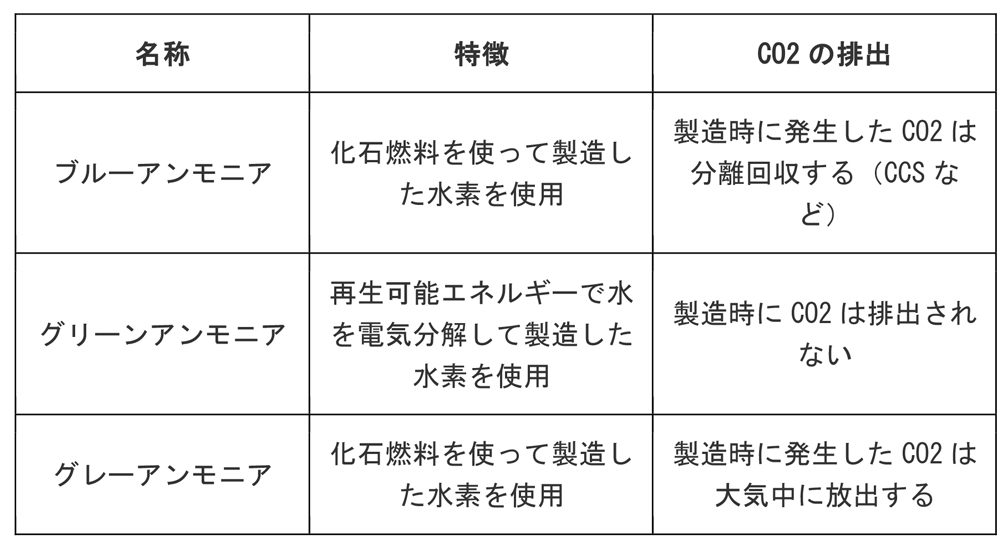

アンモニアの製造方法は複数あり、製造方法やCO2を回収するか否かによって名称が異なります。

アンモニア(NH3)自体を燃焼してもCO2は発生しませんが、アンモニア製造に必要な水素を化石燃料から得る場合、CO2が排出されます。

このCO2排出を抑制するために、排出されたCO2を回収・貯留する技術が用いられます。

(ブルーアンモニア)

化石燃料由来の水素を使用しつつ、製造過程で排出されるCO2を回収・貯留したアンモニアのことです。

CO2回収方法の一つに、地中貯留技術「CCS(Carbon dioxide Capture and Storage)」があります。

CCSは、CO2の大気放出を抑制する有効な手段とされています。

(グリーンアンモニア)

化石燃料を一切使用せずに製造される、環境負荷の低いアンモニアです。

グリーンアンモニアの製造過程では、化石燃料を使用しないため、CO2が排出されません。

ただ、水の電気分解やハーバー・ボッシュ法には、大量のエネルギーが必要です。再生可能エネルギーの発電コストも考慮すると、グリーンアンモニアの製造コストは高くなる傾向があります。

(グレーアンモニア)

グレーアンモニアは、アンモニアのなかでもっとも一般的な種類です。アンモニアに必要な水素を製造する際に、化石燃料を使うためCO2が発生します。しかし、グレーアンモニアは発生したCO2を分離回収せずに大気中に放出します。CO2を分離回収しない点が、ブルーアンモニアと異なります。

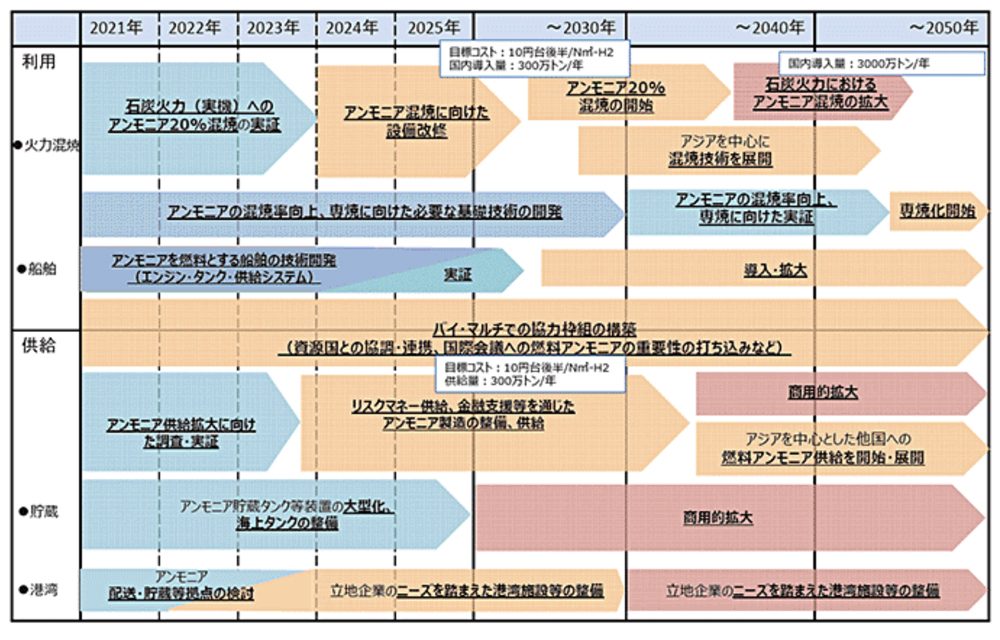

燃料アンモニアの導入と拡大のロードマップ

日本政府は、2050年までにカーボンニュートラルを実現するため、アンモニアを燃料として活用するロードマップを策定しています。このロードマップでは、2020年代後半から30年代にかけて、段階的にアンモニアの導入を拡大していく計画があります。

出所)資源エネルギー庁「燃料アンモニアの導入拡大に向けた取組」(※3)

ただ、アンモニア燃料の導入と拡大には次の課題があります。

アンモニア燃料は、従来の燃料よりも高価であること。そして、有毒なガスのため安全に扱うための技術開発が必要です。また、 アンモニア燃料を輸送するためのインフラ整備が必要です。

また、現状、アンモニアの主な用途は化学肥料です。今後、燃料としてアンモニアの需要が高まると、あらたなサプライチェーンの構築が必要になります。

出所)資源エネルギー庁「燃料アンモニアの導入拡大に向けた取組」(※3)

ケイ素触媒が拓く、未来への道

東京科学大学が2月17日に発表した「ありふれたケイ素の酸化物から優れたアンモニア合成触媒を開発-アニオン欠陥で生成した電子が窒素を効率良く活性化-」は、地球上で最も多く存在する鉱物のケイ酸塩化合物が、これまで触媒として考えられていなかった元素の組み合わせで高性能触媒として実現できることを示す成果です。

もしこの触媒が実用化されれば、グリーンアンモニアの製造コストを大幅に下げることができ、普及を加速させることができるでしょう。

今回の研究成果は、アンモニアをクリーンエネルギーとして活用するための、大きな可能性を秘めています。