エコリクコラム

2025.3.17

トピック

海外と日本の違いで考える「食品ロス」

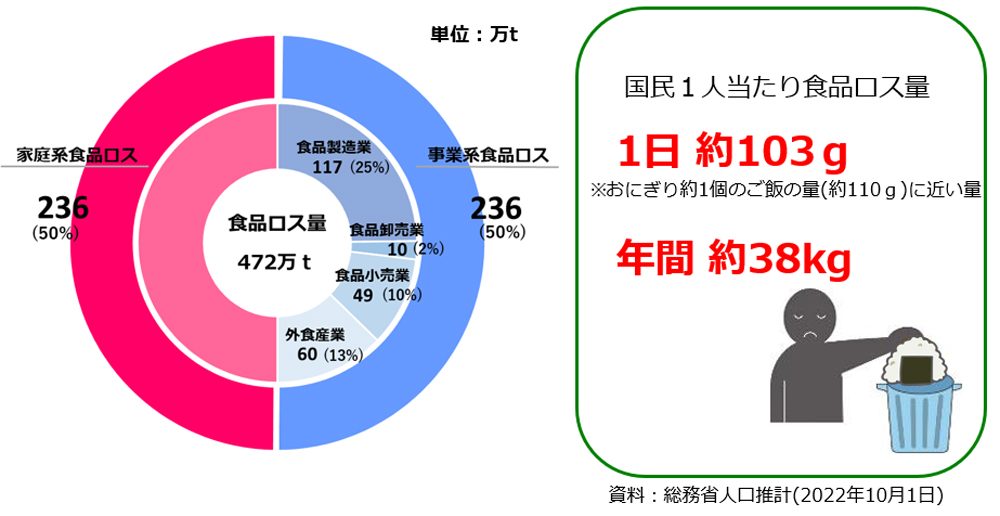

食品ロスは、日本でも深刻な社会問題となっています。環境省のデータによると、日本では2021年度で約472万トンの食品が廃棄されていて、その中には、まだ食べられる食品も多く含まれています。

廃棄量の内訳は、家庭からのロスが約236万トン、企業や外食産業からのロスが約236万トンとなっています。

では、この日本でも深刻な社会問題である「食品ロス」は海外ではどのような問題で、どういう対応をしているのかを説明します。

出所)農林水産省「食品ロスとは」(※1)

食品ロスとフードロスの違い

国連食糧農業機関(FAO)が発表しているSOFA(The State of Food and Agriculture, 2019)(※2)を見ると、次のように書いてあります。

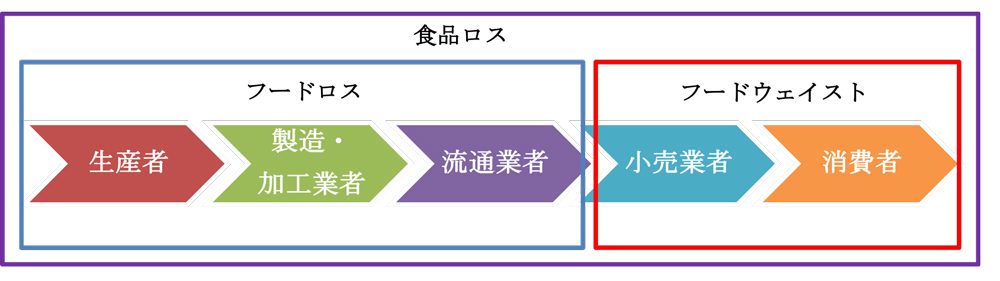

“ フードロス(Food Loss)とは、小売業者、食品サービス事業者、消費者を除く連鎖の中で、食品供給者の判断や行動によって生じる食品の量や質の低下のことである(SOFA, 2019)。

食料が農地で栽培・収穫されてから運ばれ、製造・加工、卸、流通、小売を通って消費者までたどりつく、その一連の流れを、鎖(くさり)にたとえて「フードサプライチェーン」と呼ぶ。そのフードサプライチェーンの前半で発生するものを「フードロス」と呼ぶ “

つまり、「生産者」、「製造・加工業者」、「流通業者」、「小売業者」、「消費者」という食品の流れの中で、「小売業者・消費者」を除いた所で、廃棄されてしまう食品の事を「フードロス」と言います。

英語で「loss」というと「損失(失われた)」という意味が強く、消費者の目に触れる前の段階で「失われた」食品という意味になります。

フードロスは、収穫直前に台風などの被害で落下してしまった果物や、配送中の衝撃で少し潰れてしまった缶詰、形が異形で、出荷できない野菜、異物混入が見つかった物と同じ製造ラインにあった食品などがあたります。

(フードウェイストについて)

「フードウェイスト」は日本語だと「食品廃棄物」になりますが、「フードロス」と同じように、海外では意味が違ってきます。

同じくFAOでは「フードウェイスト」の事をこう定義しています。

“ フードウェイスト(food waste)とは小売業者、食品サービス事業者、消費者の判断や行動によって生じる食品の量や質の低下の事である。(SOFA, 2019)。 食料が農地で栽培・収穫されてから運ばれ、製造・加工、卸、流通、小売を通って消費者までたどりつく、その一連の流れを、鎖(くさり)にたとえて「フードサプライチェーン」と呼ぶ。そのフードサプライチェーン後半で発生するものを「フードウェイスト」と呼ぶ。 “

つまり、先ほどの食品の流れの中の、「小売業者や消費者」の廃棄する食品の事を指しています。英語で「Waste」というと「廃棄された(無駄にされた)」という意味が強く、消費者の行動によって生じて「無駄にされた」食品という意味になります。フードウェイストは、スーパーなどで売れ残ったお惣菜や、賞味期限の切れた食品、レタス、キャベツ、玉ねぎなどの一番外側の皮や、作り過ぎて食べきれなかった食事などがあたります。

日本語の「食品ロス」は英語では「Food Loss and Waste」と表記されます。

ちなみに、日本では、「流通・販売」段階で食品を破棄する場合を「事業系食品ロス」、自宅での食べ残しなどによる廃棄は「家庭系食品ロス」と言います。

海外での食品ロス問題とその対応

(アメリカの状況)

EPA(米環境保護庁)は 2018 年に、米国の年間の事業者、家庭、国の機関などから出る食品ロス・廃棄量は 1.03 億トンであると発表しています。

2015 年 9 月 16 日、USDA(米農務省)と、EPA は共同で、「2030 年までに食品ロス・廃棄量を半分にする」という内容の目標を掲げています。

アメリカでも食品ロスは解決すべき社会課題と認識しています。

(アメリカの食品ロスに関わる先進的なテクノロジー例)

食品の腐敗及び劣化を遅らせる技術として、果物の表皮から抽出した物質を利用して作るスプレーを農作物にかけると、腐敗や水分の消失をだいぶ遅らせることができるという技術を主に小売事業者向けに提供している企業があります。(※3)

同じく、食品の腐敗及び劣化を遅らせる技術として高電圧化学反応装置、独自のブレンドで作成した食品向けのガス、イオン化ガスなどを使い、食品に付着する病原体、アフラトキシン、酵母、カビなどを撃退する技術を提供している企業もあります。(※4)

また、見た目が不格好ゆえに廃棄を検討している農家とバイヤーとつなぐオンラインプラットフォームを運営している企業もあります。(※5)

他には、AIで在庫管理だけでなく、天候、周辺でのイベント状況から売上予測をするサービスを提供する企業も増えてきています。

(イギリスの状況)

2018 年時点で、イギリスの食品ロスは年間950万トンです。この量は生産する食品の約1/4にあたり、金額にすると約190億ポンドに相当すると言われています。

このうち、約70万トンが、製造、小売、食品サービスなどから慈善団体などを通して再分配されて、人の食事及び動物の飼料、肥料に使われています。

イギリスは2030年までに食品ロスの半減を目標としています。

この食品ロスの7割を占めるのが家庭の食品ロスであるため、家庭で発生する食品ロスの対策がイギリスでは重要視されています。

(イギリスの食品ロスに関わる先進的なテクノロジー例)

イギリスには、食品ロス対策アプリOLIOがあり、このOLIOでは、食品廃棄予定の人が、その食品を撮影した画像をアプリに投稿し食品の簡単な説明を添えると、それを欲しい人がアプリ上でコンタクトをしてきて、食べ物の交換などが行われています。(※6)

また、一般消費者の冷蔵庫のドアの内側に小さなカメラを取り付け、消費者が冷蔵庫のドアを閉める度に写真を撮り、その画像をアプリに送ることで、無駄な買い物を抑制することができるサービスも行われています。(※7)

他には、消費者が箱のサイズを決め契約すると、その箱のサイズを満たす形で規格外の農作物が届くサービスを行っている会社や、アメリカ同様にAIで消費者の行動を予想するサービスを導入している飲食店も増えて来ています。

まとめ

世界中でも食品ロスは問題視されていて、さまざまな取り組みが実施されています。

身近な社会問題のため、興味を持つ人や一人ひとりが取り組みを行いやすい社会課題でもあります。

関心を持っている社会課題だからこそ、食品ロス削減への取り組みは一層加速していく可能性があります。

すでに日本にも多くの食品ロスや様々な社会課題に対応するスタートアップもありますが、今後も注目が集まりそうです。