エコリクコラム

2025.3.13

トピック

パークマネジメントで地域の活性化を考える

公園を災害時の防災拠点やコミュニティ形成などに効率よく活用するための「パークマネジメント」という海外で発展してきた手法があります。

地域づくりや地域による経営などを目指した地域マネジメントの一環として発展してきたパークマネジメントには、地域によるマネジメントのための資金的な仕組みとしてBID(Business Improvement District)というスキームがあります。

BIDとは

BID(Business Improvement District)とは街づくりや地域活性化の仕組みの一つで、この社会問題の解決として世界中に広がっています。

BIDの訳である「ビジネス改善地区」という名前が示すとおり、商業的な発展に重きをおいているのが特徴です。

BIDと街づくりの違いは何か?

BIDがそれまでの街づくりの仕組みとの違いは、BIDとして指定された区域内の受益者(事業主または土地や不動産所有者)全員にその活動資金を支払う義務あるということ、そしてBID設立のために投票を行って多数決で決めることです。

これまでの街づくりの考え方は①行政が主体となって行うもの、②ボトムアップ方式で住民やコミュニティが行うもの、③パートナーシップとして官民が協力して行うものがありますが、BIDにおいては区域内の不動産所有者や事業主がお金を出し合って自らの事業エリアの環境改善や治安維持、マーケティング活動などを行います。

その背景には、政府や地方自治体が公共投資を減らし、地域経済や環境が衰退する中、事業者たちが自らのビジネス街を守り改善していこうと考え協力しようとしたことが始まりです。

イギリスのBID法について

イギリスにはBIDに特化した法律であるThe Business Improvement Districts Regulations 2004によってその設立や運営方法、権限や義務などが定められています。

この法律でBIDは指定された区域内の不動産所有者や事業主に課されるBID負担金を資源とし、そのBID区域で必要とされているサービスを行う組織であると定義されています。

(BIDの設立方法)

BIDはビジネス事業者、土地や不動産所有者、地方自治体など誰でも提案することができます。

提案者はBID区域、事業計画、収支計画表などを盛り込んだ提案書を作成し、指定区域内の受益者全員にBID設立について提案します。

BIDを設立するためには、BID区域内の受益者全員による投票が必要となります。投票数と事業規模の両方で過半数の賛成を得ればBIDを設立することができます。

(BID期間)

BID期間は5年が基本です。5年が過ぎたらBIDを存続するかどうかをBID内の受益者が再び投票して決めます。この投票で過半数が得られなければBIDは5年で終了となります。

ちなみにイギリスではBIDの2期目以降の継続率は90%を超えるという結果があります。

BID負担金を支払っても継続したいということは1期目の5年間で何らかの利益を感じている事業主が多いということがわります。

(BID運営資金)

BIDが通常のまちづくりや地方活性化制度と大きく違うのは、その運営資金を公の補助金やチャリティーなどに頼るのではなく、BID区域内の受益者(住民はのぞく)が自ら負担するという点です。

この場合の受益者というのは原則としてBIDに指定された区域内の全員であり、BID設立投票で反対に投票したものも含まれます。

BIDが設立されれば区域内の受益者はすべてBID負担金を支払う義務が生じるわけですが、その金額はそれぞれのBIDが定めるもので法律で決められているわけではありません。

イギリスの場合、通常は不動産評価額のパーセンテージで決められています。

一般的には不動産評価額の約1~1.5%を支払うことにしているところが多く、ビジネスまたは不動産の規模に応じて負担金を支払うことになります。

(BID活動内容)

BIDの活動は、それぞれのBIDの設立目的によって異なります。

BIDを設立するにあたってBID区域の経済や環境などの分析をした上で問題点を解決しポテンシャルを最大化するためにそれぞれの事業計画を策定し、必要な活動内容を決定するためです。

「ビジネス改善地区」という名の通り、その多くは区域内のビジネス収入を上げ、不動産価値を高めるのが目的であることが多いです。

そのためにそれぞれのBID区域で何をどのようにしたら目的を達成することができるのか、経営的アプローチで問題解決方法を探り、改善すべき事項を優先します。

区域によっては治安向上が一番の問題かもしれないし、老朽化した建物や環境を改善することが必要かもしれません。

また、BID区域のマーケティングやプロモーションを行って外部からの訪問者を増やすことが一番効果的な手段かもしれません。

一般的にBIDは下記のような活動内容を含むことが多いです。

- 環境改善(建物や道路、公共スペース、緑化など)

- 交通改善(道路や歩道、サイクリングレーン、駐車場)

- 治安警備(パトロール、CCTVカメラなど)

- 清掃活動(道路や歩道、公共スペース)

- 地域経済発展活動(イベント、マーケティング、プロモーションなど)

ほかにもBID設立の目的を果たすためなら、活動内容はまさに何でもありえます。

とはいってもBID活動は地方自治体、警察など法律で定められている行政のサービス義務にとって代わるものではないです。

たとえば本来自治体がするべき清掃活動を行わないからBIDが代わりに行うというはせず、あくまで行政が義務として行う基本的なサービスにプラスアルファする活動という認識です。

Park-PFI制度

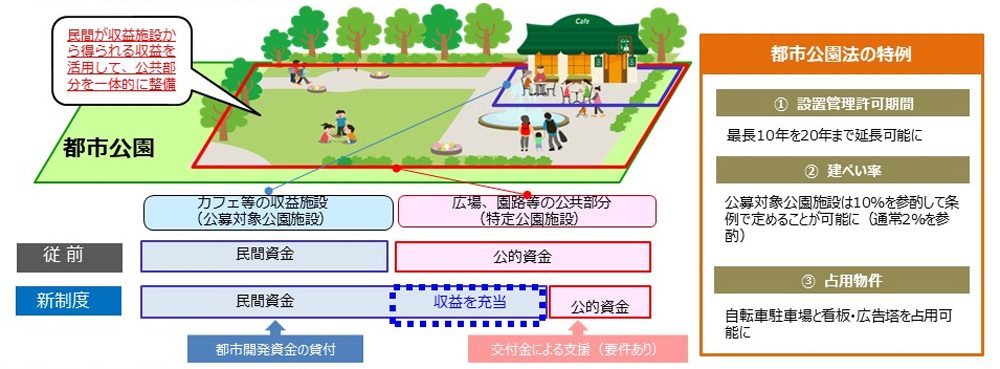

日本では、2017年6月の都市公園法の改正によって創設された「公募設置管理制度(通称:P-PFI)」によって、都市公園において飲食店、売店などの収益施設(公募対象公園施設)の設置または管理を行う民間事業者を公募により選定することができるようになりました。

公募対象公園施設で上がった事業収益を還元し、園路、広場など公共部分の施設(特定公園施設)整備に使うことが条件となります。

このPark-PFIにより、民間投資の促進、公園の維持管理の財政負担の負担軽減、民間のノウハウ導入による公園活性化が進みました。

出所)国土交通省「公募設置管理制度(Park-PFI)の概要」(※1)

国土交通省「Park-PFI等の制度活用状況(2021年版)」(※2)によるとPark-PFIは102箇所で活用されており、うち39箇所では既に公募対象公園施設が供用されています。

公園はかわりつつある

Park-PFIを使用していない公園も、「街の中にあるだけ」の存在から、積極的に「運営」され、中には観光地のようになる公園も増えてきています。

一例として旧・宮下公園をリニューアルする形で建てられた「MIYASHITA PARK」を紹介します。

出所)渋谷区立宮下公園(※3)

この建物は、1〜3階までは商業施設になっており、その借地料を税収として、4階にある公園の運営費を渋谷区が賄う形となっています。

課題について

都市計画、公園建設などが決定したものの、長期間に渡って未解決となっている都市計画公園などは全国に多く存在します。

こうした公園の整備には、用地取得や財政問題などから、今後も整備までに時間がかかることが予測されます。

社会経済情勢の変化や地域の実情や課題の変化などから、都市計画決定当初の公園に求められる機能や役割にも変化が生じてきていますし、既に供用済みの都市公園においても、同様に地域実情や課題の変化から公園再整備の必要性も出てきています。

このように見直し時期にある公園は、改めて公園を活用した戦略的なパークマネジメントを民間事業者や地域の住民や商工事業者、また地権者などと議論していくタイミングでもあります。

今後は公民連携に際し、資金やアイデア、能力の高い民間業者を誘導することも地方自治体間の競争にさらされることが考えられます。

特に公園に併設する喫茶店、飲食店や集客するためのツールを持った民間事業者を誘致するためには他都市と差別化された、特徴ある戦略と街づくりが必要となります。