エコリクコラム

2025.3.4

トピック

マーケティングとブランディングから企業の立ち位置を考える

企業や団体の中には広報、マーケティングなどの部署を設けている所が多いかと思います。

広報、ブランディング、マーケティング。色んな表現がありますし、マーケティングの部署がプロモーションをしていたり、ブランディングをしていたりもします。

では、ブランディングとマーケティングの違いは何か、どういう手法があるのかを説明いたします。

マーケティングとブランディングの違い

(辞書の表現から考える)

辞書で調べるとブランディングは『企業などの団体が、自社製品や企業そのものの価値やイメージを高めようとすること』と記載があり、マーケティングは『商品を大量かつ効率的に売るために行う、市場調査・広告宣伝・販売促進などの企業の諸活動』とあります。

ブランディングは、対象のイメージを高めようとすることで、マーケティングは売るための活動であることと読み取れます。

よく広告と広報の違いで宣伝・広告は『Buy me(私を買って)』 で、広報は『Love me(私を愛して)』と言われています。

マーケティングは宣伝・広告に近く、ブランディングは広報に近いと思ってください。

(教材から考える)

ブランディングや広報の教材や説明の中で、自社や商品と顧客との関係性を、自分と他人で置換えて考えてみるというのがあります。

一例ですが、「自分は優秀です」と自己申告をして、相手に「この人は優秀だ」と思わせるのがマーケティングだと言われています。

自分自身が「自分は優秀です」と自己申告することなく、相手が何らかの理由で自分のことを「この人は優秀だ」を思ってもらえることがブランディングだと言われています。

つまり、マーケティングは自ら直接メッセージを発して、相手に自分のイメージを伝えることであり、ブランディングは何らかの方法で、相手に自分のイメージを持ってもらうとことになります。

ビジネス視点で考えるマーケティングとブランディング

(マーケティングは商品を効果的に売るための活動)

マーケティングの語源は「market」から来ています。つまり市場をつくるという意味です。企業や商品の価値をより多くの人々に届けるのがマーケティングの役割です。

マーケティング戦略では、市場を細分化し、最適なターゲット層を選定し、競合他社との差別化を図る一連のプロセスであるSTP分析や、Product(製品)、Price(価格)、Place(流通)、Promotion(販売促進)の4つの要素を戦略的に組み合わせることで、市場における競争優位性を築くためのマーケティング戦略フレームワークである4P、「Customer Value(顧客価値)」「Cost(コスト)」「Convenien(利便性)」「Communication(コミュニケーション)」の4つの要素を顧客視点で分析するフレームワークである4Cなどのマーケティングツールと組み合わせて、包括的な立案をしている企業が多いと思います。

(ブランディングはビジネスに貢献させること)

企業や商品の価値を高めて、ターゲットの頭の中にいいイメージを作るための活動がブランディングの役割です。

企業や商品の提供価値に加えて、「コンテンツ提供価値」と「リレーション提供価値が加わったものが、「ブランド価値」になります。

提供価値とはその商品の機能などの客観的事実になります。

この提供価値にプラスするコンテンツ提供価値は、その客観的事実の周辺や雰囲気、演出などのエピソードになります。

さらに、商品価値とコンテンツ提供価値にプラスするリレーション提供価値はその商品と購入者、顧客との関係性や、顧客同士の交流などの成功体験になります。

つまり、客観的事実、エピソード、成功体験でブランド価値が形成されます。

毎日の積み重ねで人の印象がつくられるのと同じように、ブランディングもやりつづける、小さく変わり続けるようなことが重要です。

ブランディング戦略は浸透までに時間がかかります。

(マーケティングとブランディングの融合)

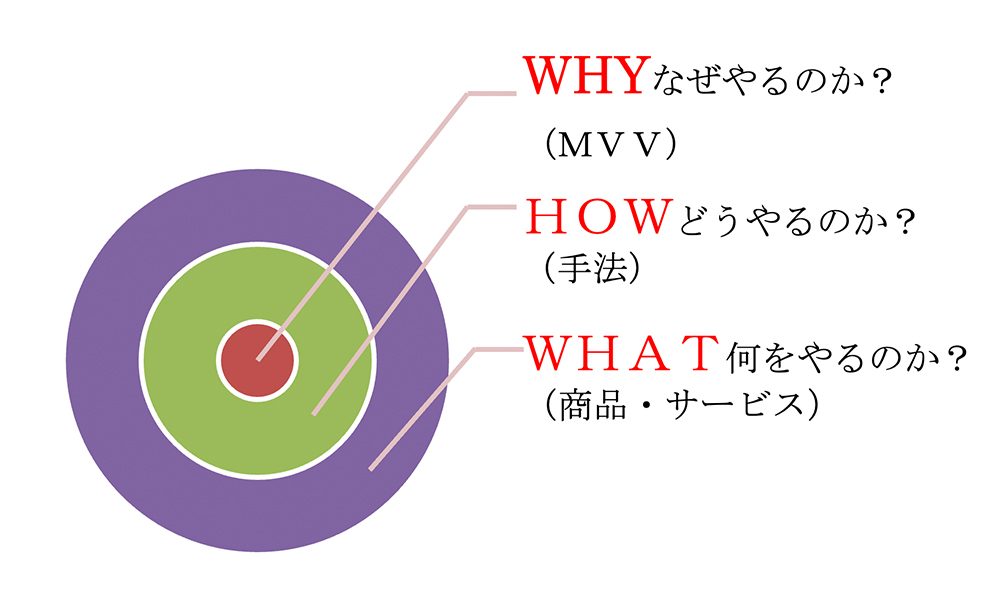

Why・How・Whatの3要素で円が構成されているゴールデンサークル理論でマーケティングとブランディングを考えます。

Whyは「なぜやるのか」です。マーケティング・ブランディングでは「ミッション、ビジョン、バリュー」がなぜやるのかにあたります。

Howは「どうやるのか」です。企業やブランドをどうやって露出するのか、その「手法」になります。

Whatは「何をやるのか」です。企業やブランドの「商品・サービス」そのものになります。

「なぜやるのか」がブランディング戦略であり、「どうやるのか」「何をやるのか」がマーケティングになります。

マーケティングは、企業の理念に沿ったものでないと受け取り手に不信感を与えてしまいます。

ブランディングという土台の上に、マーケティングを踏まえたプロモーションの積み重ねがより高い効果につながります。

ブランドプロミス戦略

ブランドプロミスとは、ブランドが顧客に対して約束する品質や機能、価値のことを指します。

ブランドプロミスを考えて、顧客からどのようなブランドに思われたいかを考えて決め、そして実行するというブランディング戦略があります。

このブランドプロミス戦略で重要になるのは従業員一人ひとりです。

もし、従業員の中で、一人でもブランドに相応しくない行動をとってしまう人がいたら、ブランドのイメージは下がってしまいます。

そのため、従業員全員に、ブランドの価値観、想いを共有することによって、より良いブランドを積み重ねていくことができます。

だからこそ社内広報(インナーコミュニケーション)が大切になります。

ナラティブマーケティング

ナラティブマーケティングとは、顧客を主人公にした物語を基盤に、商品やサービスの魅力に気づいてもらい、購買行動にみちびくマーケティング手法です。

ブランドや商品ではなく、消費者一人ひとりの体験や記憶を主眼に置き訴求する点が特徴です。商品の機能や価格が市場における差別化につながらない今、顧客の心をつかめるとして注目されています。

ナラティブマーケティングと似たマーケティング手法に、ストーリーマーケティングがありますが、このストーリーマーケティングは、企業側がユーザーに対して一方的に物語を伝える手法です。

ナラティブマーケティングと同様にストーリーマーケティングにも、企業側が伝えたい内容を届けられるというメリットがありますが、ユーザーに主体性を与える観点においてナラティブマーケティングとは異なります。

(ナラティブマーケティングの事例)

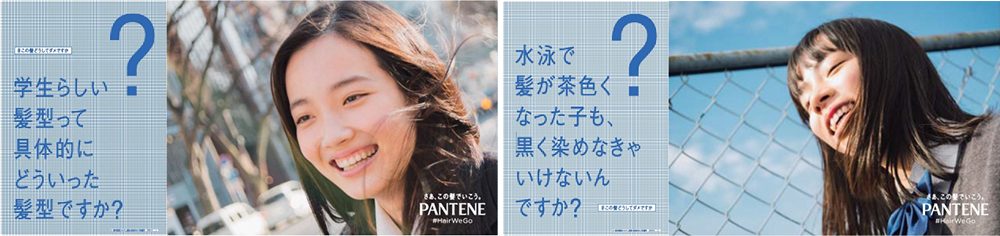

ナラティブマーケティングにおける顧客へのアプローチは多種多様です。業種や商材によって効果的なアプローチは異なるため、自社のコンセプトやユーザー層を理解したうえで検討する必要があります。 ナラティブマーケティングの成功事例として2019年4月8日にP&Gジャパン合同会社がリリースした「キャンペーン展開から3日で、20,000件を超えるTwitter上の反響 パンテーン 『#この髪どうしてダメですか』第2弾始動!」を紹介します。(※1)

このリリースは、髪色や髪型の多様性に対する理解不足を主題として、「#この髪どうしてダメですか?」のハッシュタグをコンセプトに、先生と生徒の本音を語り合うコンテンツを公開し、実際に悩みをもつ生徒を起用することで、似たような経験を持つ消費者一人ひとりに自分の体験を想起させるような内容になっています。 消費者の体験を重ね合わせることで、商品への関心を誘い、購買意欲を高める効果が生まれたナラティブマーケティングの成功事例です。

出所)PRTimes「キャンペーン展開から3日で、20,000件を超えるTwitter上の反響 パンテーン 『#この髪どうしてダメですか』 第2弾始動!」 (※1)

ナラティブマーケティングは、顧客がまるで自分のことのように感じられる物語を提示することで、商品やサービスを訴求する手法です。ブランドや商品を主役とするのではなく、ユーザーの持つ個別具体的な体験や価値観に焦点を合わせてメッセージを発信する点がこれまでのマーケティングと異なります。