エコリクコラム

2025.1.31

トピック

テレワークで生産性が落ちるのか?

新型コロナウイルスの影響で、在宅勤務となった人も多いでしょう。

私は当時医療関連サービスのバックオフィスとして従事していたため、長いこと在宅勤務を経験しました。

私の個人的感想では、テレワークで生産性が落ちた感じはありませんが、テレワークを辞める企業も増えているため、実情を調査した結果を取りまとめました。

テレワークの実態調査

慶應義塾大学経済学部大久保敏弘研究室とNIRA総合研究開発機構が2023年1月31日実施した「第8回テレワークに関する就業者実態調査」(※1)によると、テレワークは仕事の効率に大きく影響することが分かっています。

同調査では、「通常の勤務と比較した際の時間あたりの仕事の効率性の変化」という質問(通常勤務の効率性を100として、低下すれば100より下の数字、上昇すれば100より上の数字で回答)があります。

気になる結果ですが、

「通常勤務と変化しない」と回答した人の割合:約50%

「効率が下がった」と回答した人の割合:約40%

「効率が上がった」と回答した人の割合:約10%

となりました。

この約40%の「効率が下がった」という点がどれだけ業務や経営に影響を与えるのかが、テレワークを導入する、テレワークを継続する、の判断に至るのではないかと考えました。

テレワークのメリットとデメリットについて

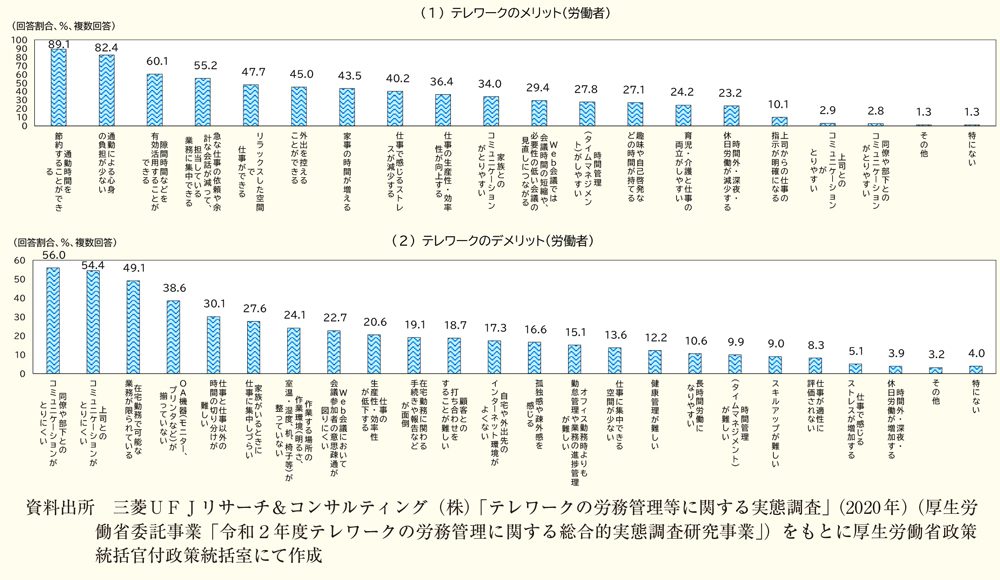

三菱UFJリサーチ&コンサルティング(株)厚生労働省委託事業「テレワークの労務管理等に関する実態調査」(2020年)(厚生労働省「令和2年度テレワークの労務管理に関する総合的実態研究事業」)(※2)では、次のような調査結果になっています。

出所)厚生労働省「テレワークの定着に向けた課題について」第2節 テレワーク活用のメリットについて(※3)

労働者がテレワークによって感じるメリットは、「通勤時間を節約することができる」「通勤による心身の負担が少ない」「隙間時間などを有効活用することができる」といったワーク・ライフ・バランスの向上に関連する項目が多いです。

一方、デメリットをみると、「同僚や部下とのコミュニケーションがとりにくい」「上司とのコミュニケーションがとりにくい」等のコミュ二ケーションに関する項目をあげた労働者の割合が高いことが分かります。

その他、「在宅勤務で可能な業務が限られている」という仕事の性質に関する項目や「OA機器が整っていない」「家族がいるときに集中しづらい」といった仕事環境に関する要因も多くあげられています。

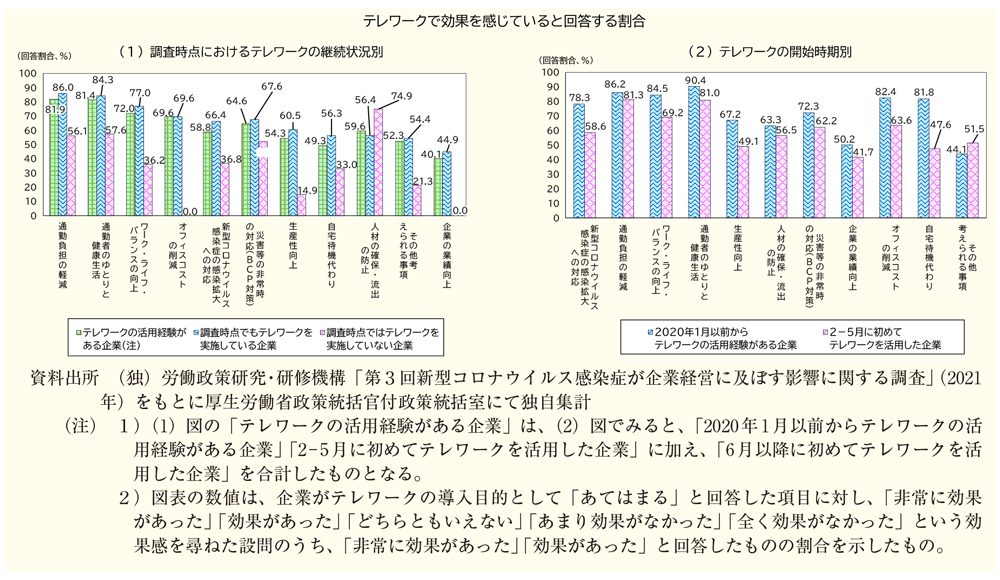

それでは、企業が導入目的として答えた各項目について実際に効果を感じたと答えた企業の割合をみると、導入目的としていた割合が高かった「通勤負担の軽減」「ワーク・ライフ・バランスの向上」といった労働者の働きやすさの向上に資する項目や、「オフィスコストの削減」といった項目については、効果を感じているとする割合が高くなっています。

その一方、「生産性向上」「人材の確保・流出の防止」といった企業の競争力の向上に資する項目については上記の項目に比べると高くないものの、一定割合の企業で効果が感じられています。

テレワーク利用の課題

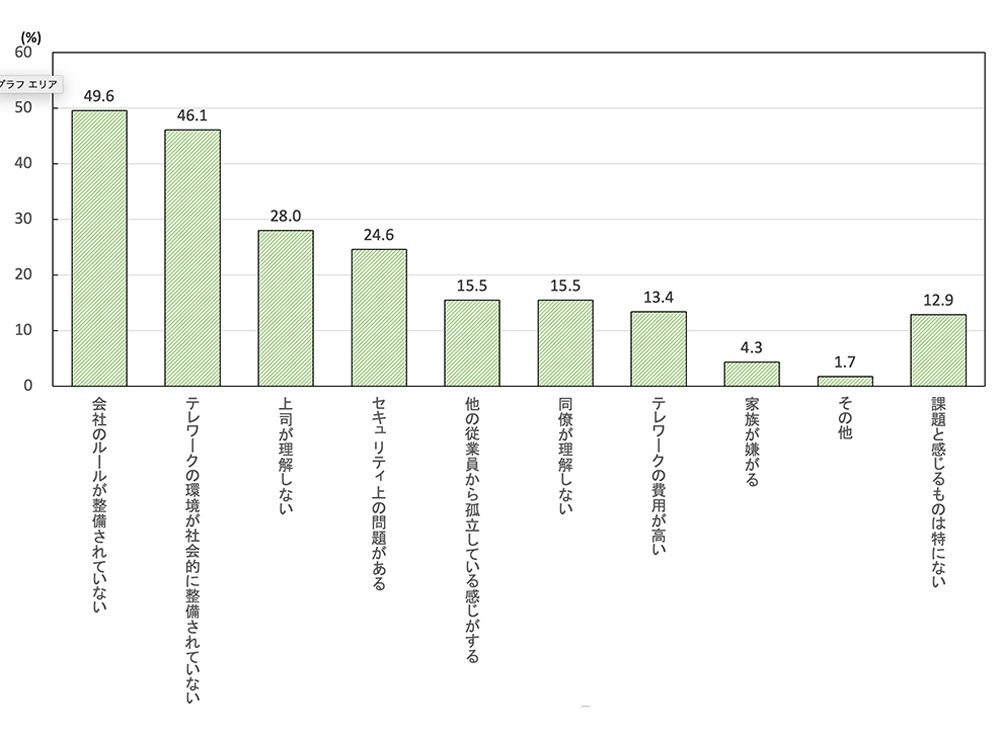

総務省「ICTによるインクルージョンの実現に関する調査研究」(※4)では以下のようにテレワーク利用の課題をあげています。

総務省「ICTによるインクルージョンの実現に関する調査研究」(※4)より作成

テレワークは職場の同僚や上司と離れた場所で仕事をするため、オフィスで働く場合に比べて、何気ない雑談などの対面コミュニケーションの機会がないことにより孤立感を感じる可能性が考えられますが、調査結果では孤立感を感じる従業員の割合は15.5%でした。

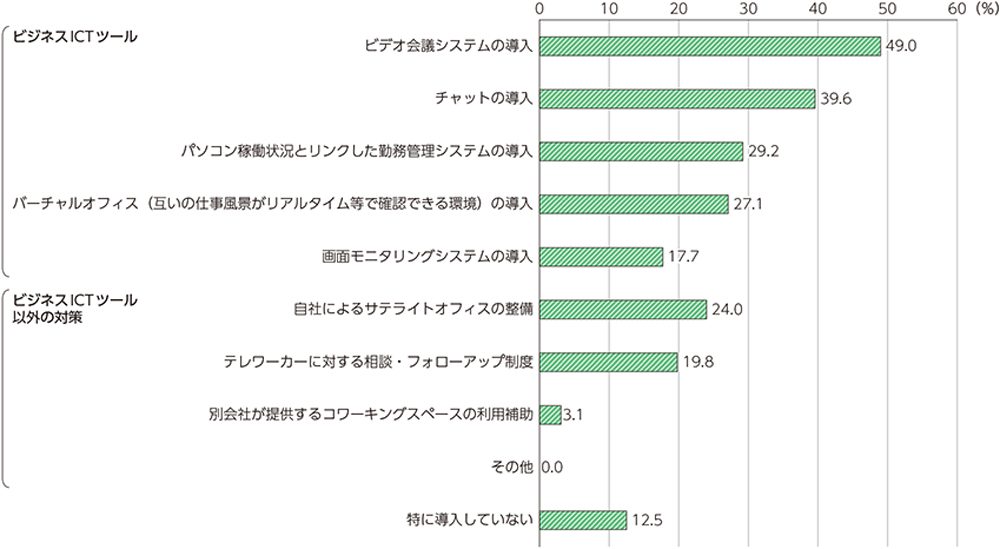

テレワーカーの職場とのコミュニケーションについては、テレワーカーのコミュニケーション不足を防ぐために、テレワークと併せてビジネスICTツールや制度の導入を行っている企業が87.5%あります(図4)。導入しているという回答の割合が最も高かったのは「ビデオ会議システムの導入」(49.0%)で、その後に「チャットの導入」(39.6%)が続きました。企業側として、まずは、音声や顔の見えるコミュニケーションツールを導入していることがわかります。

ビジネスICTツール以外の対応としては、「自社によるサテライトオフィスの整備」が24.0%あり、テレワークと組み合わせることでの効果を期待していることが分かります。

テレワークの際の社内コミュニケーションについては、現実の職場でも重要となる同僚や上司との情報共有をできる限り同程度に行えるような環境整備が重要であると考えられています。

総務省「ICTによるインクルージョンの実現に関する調査研究」(※4)

テレワークによって仕事の効率を上げるには

仕事とライフスタイルに合わせた働き方を

テレワークだと出勤する手間と労力が無くなるため、ライフスタイルに合わせた働き方が実現できます。

子育てや介護など、家庭の事情に合わせた働き方も可能なので、シンプルに生活の質が向上するメリットが期待できるでしょう。

ただし、自宅にいると、プライベートと仕事が混在してしまうため、集中力が上がりづらくなる人もいます。

そのため、勤務中でも30分程度の休憩を数回挟むなど、メリハリを付ける工夫が必要です。

気分転換をすることで仕事の生産性も上がり、パフォーマンスも向上することが期待できますが、休憩時間が長くなりすぎないように気を付けないといけません。

毎日規則正しい生活を送る

テレワークだと通勤が不要になるので、ついつい寝坊しがちです。

また、昼食もコンビニやスーパーで済ませるなど、食生活も乱れがちになるので、意識的に規則正しい生活を送るようにしましょう。

実際、睡眠時間が少ないとメンタルヘルスに悪影響が出るリスクが高まるので要注意です。

ストレッチ・筋トレなどで体を動かす

テレワークだと一日中家にいるため、運動不足になりがちです。運動不足になると、思考力や睡眠の質の低下に繋がります。

適度な運動はストレス解消にも繋がることから、意識的にストレッチや筋トレなどを行い、体を動かすことをおすすめします。

特に、ストレッチをすると固くなった体をほぐすことができ、血流も改善します。また散歩やラジオ体操も運動不足の解消に繋がります。

インナーマッスルに適度な刺激を与えることでエネルギー消費にも繋がるため、生活リズムを安定させる効果も期待できるでしょう。

定期的に気分転換をする

ずっと自宅でテレワークをしていると、気分が上がりにくかったり、集中力が落ちたりしてしまいます。

そこで、気分転換の時間を積極的に設けましょう。例えば、休憩時間に外で散歩したり、音楽を聴きながら作業したりするのがおすすめです。

企業側が気を付けることは

勤怠管理の徹底

テレワークでは上長の目の届かない場で勤務するため、社員の勤怠状況を把握できません。自己申告に頼って正確な勤怠管理を怠ると、長時間労働の原因につながります。

テレワーク下で勤怠管理するには、システム上のログ管理やタスク管理を行うこと、従業員への教育の徹底が必要です。

セキュリティリスクの徹底

テレワークでは、業務用のパソコンやスマホなどの端末を外部にもち出して作業をします。そのため、紛失や盗難に気をつけなくてはなりません。また、画面の覗き見や電話の盗み聞きなどによる情報漏えいのリスクも発生します。

総務省が「テレワークセキュリティガイドライン」(※5)を開示していますので参考にしてください。

部下のマネジメントや評価について

部下を直接指導する機会が減少するため、細かな指導や十分にフォローされないことも課題としてあげられます。人材育成や部下のモチベーションに影響がでる可能性もあるでしょう。労働実態が見えにくいため、勤務態度の評価が難しい点もデメリットの一つです。

日常的なコミュニケーションの活性化を狙うには、ビジネスチャットやグループウェア、社内SNSなどのツール活用が有効でしょう。

また、月に1回の定例の面談や「1 on 1」などを行うことで日々のコミュニケーションだけでなく、会社の方針、現状を共有することで帰属意識を高めることも可能です。

ハイブリッドワークの導入

ハイブリッドワークとは、週2日は出社日、3日は自宅でテレワークといったように、必要に応じてワークスタイルを組み合わせる働き方のことです。

ハイブリッドワークが注目されている背景には、テレワーク時の課題解決に時間がかかる、テレワーク導入に時間がかかる企業がある、などがあります。

働き方も多様化してきており、企業も優秀な人材確保のために、テレワークやハイブリッドワークなどの様々な取り組みをしています。