エコリクコラム

2025.7.3

トピック

ミツバチとクマ

ベッテルのミツバチ大作戦

2025年4月に、実に20年以上ぶりに鈴鹿サーキットへフォーミュラワン(以降、「F1」と記載)レースを観に行きました。

20年前はエンジン音が大きく、レースを観戦するには耳栓が必須でしたが、エンジンが10〜12気筒から6気筒に下がり、耳栓なしでも観ることができるようになりました。また、安全性が考慮され、F1の車体はかなり大きくなっていました。テレビで観ているとコース上でなかなか抜けず、ピットでのタイヤ交換でいつの間にか順位が入れ替わっていることがありますが、車が大きくなったことで狭いコーナーではコース上でさらに抜き難くなったことがよくわかりました。F1は環境と安全性に配慮した取組が行われています。

エコリクのコラム「ドイツの環境を守る取組-後世に引き継ぐために(2024/10/7)(※1)」で記載しましたが、ドイツ人の元F1ドライバーであるセバスチャン・ベッテルが、鈴鹿サーキットの第2コーナーのエリア内に設置した、ハチなどの隠れ家となる「昆虫ホテル」は、その後、山田みつばち農園に寄贈されたそうです。そして、ベッテルが生物多様性への関心を高めるために始めた「Buzzin’ Corner」プロジェクトはその精神が引き継がれ、観光施設である山田みつばち農園においてミツバチと植物の共生が見られるそうです。

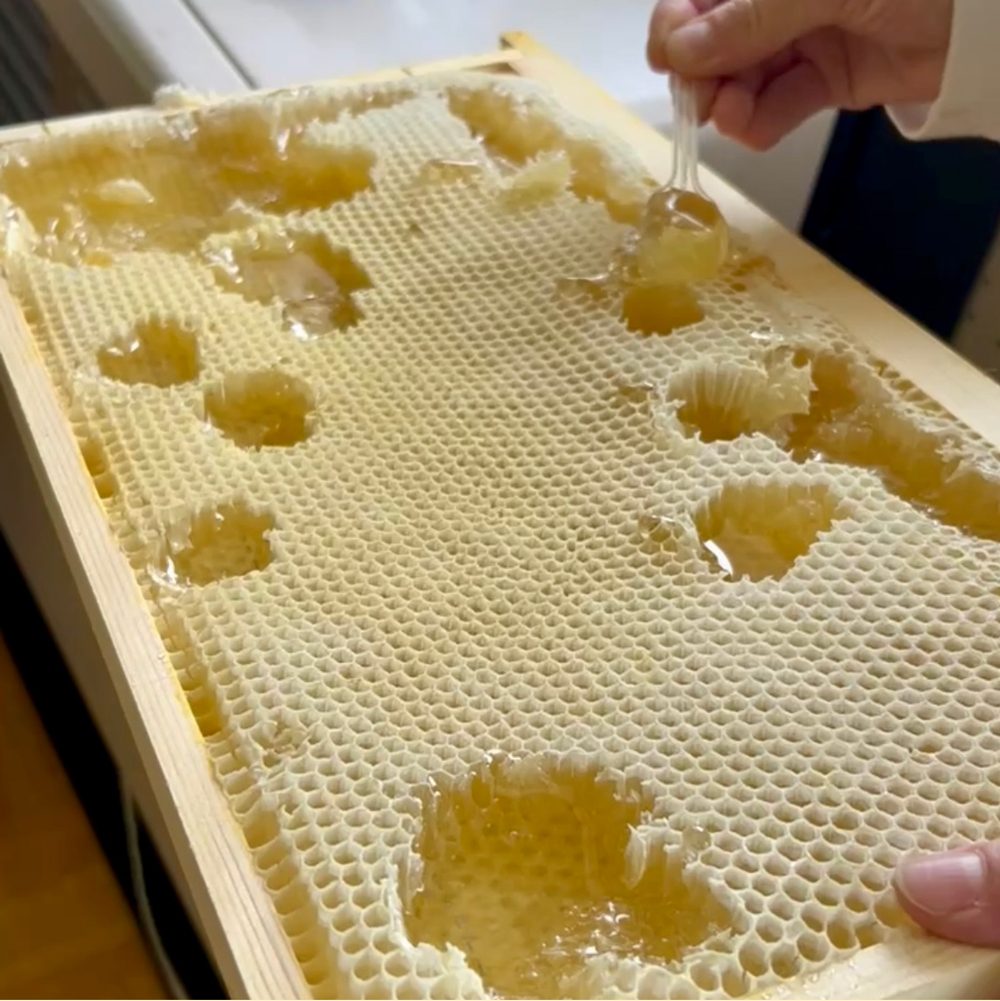

建物での養蜂

岩手県紫波町にある小学校の廃校を利用した「ノウルプロジェクト」において、校舎のベランダで養蜂に取り組んでいます。養蜂家の指導の下、養蜂箱がクマに狙われないように地面の上ではなく、高いところに設置したほうが良いということで、まさに学校校舎のベランダはうってつけの場所だったようです。そして、ミツバチが行う受粉は果実を実らせ、生態系の一部を担っており、ミツバチが養蜂箱から一斉に飛び立ち、帰って来る様子は予想を遥かに超えて感動するそうです。

廃校のミツバチは近所のリンゴの花から蜜を集めてくると思われ、リンゴ農家と協力して、リンゴに農薬を散布するときは知らせてもらうことになっているそうです。

出所)株式会社仙北造園写真提供

出所)株式会社仙北造園写真提供

出所)株式会社仙北造園写真提供

東京では銀座のビルの屋上で養蜂をやっている銀座ミツバチプロジェクトが話題になりました。また、新宿のビルの屋上ではDASHのベース基地において、日本ミツバチを保護する活動が行われています。武蔵野大学では環境活動の一環として、有明キャンパスの屋上で養蜂が行われています。東京は街路樹や公園が多く、様々な花から集められた「百花蜜」は、季節によって味が変わるので、それも楽しみとなります。

日本ミツバチは様々な花から蜜や花粉を集め、西洋ミツバチは単一の花から採蜜することが多いそうです。

クマとの共存

今年になって高校の同級生二人から親が持っていた山林をどうしたらいいか相談されました。昔は山畑を持っていれば財産と言われていましたが、相続したものの手入れも何もせず放置するわけにもいかず、困っているようです。また少子化で子供の代まで持ち続けていいものか悩んでいました。

かたや地球温暖化の問題で、2050年までにカーボンニュートラルを達成すべくCO2の削減が急務となっており、木材はその成長する過程でCO2を吸収し、木材として利用することで炭素を長期間固定することができるのでCO2削減に寄与します。不要な山林で困っている人と、カーボンニュートラルを達成するために木材の利用を促進する動きがうまくマッチングできればいいと考えます。

そして、山林を適切に管理することができれば、持続可能な木材の利用が可能となり、里山が管理されることで、クマが山から降りて市中を歩き回らずクマも人も共存できるかつての生活を取り戻すことができるでしょう。

今年6月に、和歌山県のアドベンチャーワールドから4頭のパンダが中国に返還されました。パンダは今、上野動物園にいる2頭のみとなりました。パンダのその姿と仕草は、実は着ぐるみで中に人が入っているのではないかと思ってしまうほどユーモラスで私達を楽しませてくれます。他動物とのエサの競合を避け、山の奥地でササやタケを食べるようになったので、クマとは違う生態になった草食動物と思っていましたが、調べてみるとジャイアントパンダは食肉目クマ科に分類されていました。上野動物園によると、肉食性の強い雑食動物の仲間だそうです(※2)。近年、人里に降りて来て、時に人を襲うことがあるクマは、山にドングリがたくさんあればそのようなこともしなかっただろうと思うと、地球温暖化を引き起こし、自然の生態系までも変えてしまった私達の影響は恐ろしいものです。

私の高校3年間の副担任は、岩手大学農学部出身で生物の先生でした。先生はかつて宮沢賢治が使っていた山小屋を引き継ぎ使っていたとよく話してくれました。先生はハチとクマの研究をされていたので、今考えてみれば関係性があったのかもしれません。