エコリクコラム

2025.5.7

トピック

エネルギーミックスの重要性と展望について

日本におけるエネルギー政策の新たな中長期の指針として注目されていた、「第7次エネルギー基本計画」が2025年2月18日に閣議決定されました。エネルギーは、私たちの経済活動や暮らしのまさに原動力であり、その計画は、今後の地球温暖化や脱炭素に向けた社会活動・企業活動を大きく左右するものです。気候変動が加速する中、近年は世界中で「エネルギーのつくり方・使い方」に対する意識が高まり、「エネルギーミックス」に注目が集まっています。

エネルギーミックスとは

エネルギーミックスとは、複数の発電手段を組み合わせ、電力の安定供給、経済効率性、環境適合性、そして安全性のバランスを考慮したエネルギー供給の最適化を目指す戦略です。

日本のエネルギーミックスの現状

日本のエネルギーミックスは、化石燃料への依存度が高く、原子力発電の比率が低いという特徴があります。しかし、気候変動対策やエネルギー安全保障の観点から、再生可能エネルギーの導入拡大や原子力発電の再稼働などが進められています。

エネルギーミックスに用いられるエネルギー源のメリットとデメリット

- 再生可能エネルギー(太陽光、風力、水力、地熱など):

- メリット: CO2排出量が少ない、資源が枯渇しない

- デメリット: 発電量が天候に左右される、コストが高い

- 原子力発電:

- メリット: 発電時のCO2排出量が少ない、安定した発電が可能

- デメリット: 放射性廃棄物の処理、事故リスク

- 化石燃料(石炭、石油、天然ガス):

- メリット: 安定した発電が可能、コストが比較的低い

- デメリット: CO2排出量が多い、資源が枯渇する

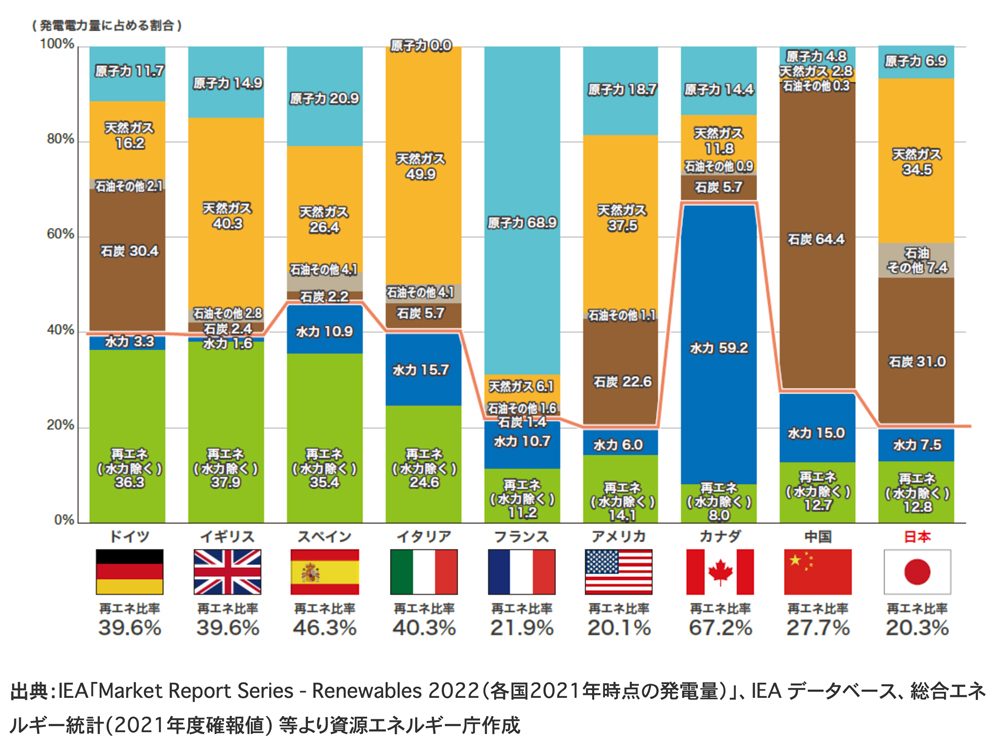

世界と日本の違い

日本のエネルギーミックスは、世界のエネルギーミックスと比較すると、いくつかの点で異なる特徴を持っています。これらの違いは、各国の資源状況、経済状況、環境政策、技術水準など、様々な要因によって生じています。

1. エネルギー自給率

- 日本:非常に低い(OECD諸国の中でも最低レベル)

- 世界:資源が豊富な国は高い傾向

日本のエネルギー自給率が低い主な理由は、国内の化石燃料資源が乏しく、石油、天然ガス、石炭などの大部分を輸入に頼っているためです。一方、資源が豊富な国(例:中東諸国、ロシア、オーストラリアなど)は、高いエネルギー自給率を維持しています。

2. 再生可能エネルギーの導入状況

- 日本:導入は進んでいるが、まだ主力電源とは言えない

- 世界:欧州を中心に導入が加速

欧州諸国(例:ドイツ、デンマークなど)は、風力発電や太陽光発電などの再生可能エネルギーの導入を積極的に進めており、一部の国では再生可能エネルギーが主力電源となっています。日本でも再生可能エネルギーの導入は進んでいますが、まだ化石燃料や原子力発電に依存している状況です。

3. 原子力発電の活用状況

- 日本:福島第一原子力発電所事故以降、稼働率が低い

- 世界:国によって温度差がある

原子力発電は、CO2排出量が少ないベースロード電源として期待されていますが、日本では福島第一原子力発電所事故以降、国民の安全意識が高まり、稼働率が低い状況が続いています。一方、フランスのように原子力発電を主力電源としている国もあれば、ドイツのように脱原子力発電を推進している国もあります。

4. 化石燃料への依存度

- 日本:高い

- 世界:脱炭素化の流れで低減傾向

日本は、依然として化石燃料への依存度が高い状況です。しかし、世界的には脱炭素化の流れが加速しており、化石燃料から再生可能エネルギーへの転換が進んでいます。

5. エネルギー政策の方向性

- 日本:「S+3E」を基本方針とし、バランスの取れたエネルギーミックスを目指す

- 世界:脱炭素化を重視する国が多い

日本のエネルギー政策は、「S+3E」(安全性、エネルギー安全保障、経済効率性、環境適合)を基本方針とし、バランスの取れたエネルギーミックスを目指しています。一方、欧州諸国を中心に、脱炭素化を重視する国が多く、再生可能エネルギーの導入や省エネルギー化を積極的に推進しています。

これらの違いは、各国のエネルギー政策や産業構造に大きな影響を与えています。日本は、これらの違いを踏まえ、自国の状況に合ったエネルギーミックスを構築していく必要があります。

出所)資源エネルギー庁「7.再エネ」(※1)

エネルギーミックスに関連する政府の動き

エネルギーミックス実現に向けた企業の取り組み事例

再生可能エネルギーの導入

- 株式会社リコー:

- 国内外の事業拠点で再生可能エネルギーの導入を積極的に進めており、2019年度には中国・タイ・日本のA3複合機を組み立てている5工場を全て再生可能エネルギー化しています。

- 中南米12カ国の全22販売拠点のRE100化達成や、山梨電子工業・タイ生産拠点での太陽光パネル導入など、多岐にわたる取り組みを行っています。

- ソフトバンクグループ株式会社:

- SBエナジーを通じて、太陽光発電や風力発電など、再生可能エネルギー発電事業を国内外で展開しています。

- 大規模太陽光発電所や風力発電所の開発・運営を通じて、再生可能エネルギーの普及に貢献しています。

- 株式会社ENEOS:

- 太陽光発電、風力発電、バイオマス発電など、多様な再生可能エネルギー事業を推進しています。

- 地熱発電の開発や、水素ステーションの整備など、次世代エネルギーの普及にも力を入れています。

水素・アンモニアの活用

- 株式会社IHI:

- アンモニアを燃料とする発電技術の開発を進めており、火力発電所でのアンモニア混焼や専焼の実証実験を行っています。

- 水素発電技術の開発や、水素サプライチェーンの構築にも取り組んでいます。

- 川崎重工業株式会社:

- 液化水素運搬船の開発や、水素ステーションの建設など、水素エネルギーの社会実装に向けた取り組みを推進しています。

- アンモニア燃料船の開発も進めており、海運分野の脱炭素化に貢献しています。

- トヨタ自動車株式会社:

- 燃料電池自動車(FCV)「MIRAI(ミライ)」の開発・販売を通じて、水素エネルギーの普及に取り組んでいます。

- FCトラックやFCバスの開発も進めており、商用車分野への水素エネルギーの応用を目指しています。

その他

- 株式会社三井物産:

- グローバルに再生可能エネルギー事業を展開。Mainstream Renewable Power社やインドReNew社への出資などを通じ、再エネの普及に貢献。

- 阪和興業株式会社:

- バイオマス燃料の持続可能な製造・流通を支える認証取得をサポート。

これらの企業は、それぞれの強みを活かし、エネルギーミックスの実現に向けた取り組みを進めています。

エネルギーミックスは、持続可能な社会の実現に向けた重要な戦略です。日本は、資源に乏しい島国であり、エネルギー自給率が低いという課題を抱えています。そのため、バランスの取れたエネルギーミックスを実現し、エネルギーの安定供給と脱炭素化を両立させることが重要です。

今後は、技術革新や国際情勢の変化を踏まえ、柔軟かつ持続可能なエネルギーミックスを構築していく必要があります。