エコリクコラム

2025.2.5

トピック

介護離職は避けられないのか?

日本的雇用慣行の象徴とも言われていた「終身雇用」は、1990 年以降の急激な合理化政策の流れの中で完全に崩壊し、転職経験者が増加しています。

総務省統計局の「令和4年就業構造基本調査」では男性の転職経験割合は、「あり:なし= 46:54」で、女性の転職経験割合は、「51:49」です。

正規雇用就業者に限定すると、「男性=42:58」、「女性= 42:58」となっています。(参照ページ:総務省統計局の「令和4年就業構造基本調査」(※1))

また、転職を積極的に後押しする支援企業や関連の web サイトが順調に市場を拡大し、若年層だけではなく中年層にも転職行動への敷居を大きく引き下げる役割をはたしています。

主な退職理由

小野寺剛氏の「転職経験および転職理由と転職希望意識との関連について─ 就業構造基本調査匿名データによる統計分析」(※2)では男性の退職理由の上位は1位が「労働条件が悪い」、2位が「収入が少ない」、3位が「自分に向かない仕事」であり、女性の退職理由の上位は1位が「労働条件が悪い」、2位が「不安定な仕事」、3位が「収入が少ない」でした。

退職理由には、会社倒産や人員整理など会社都合のものもありますが、個人的理由での退職理由のほうが多くなっています。

その中でも、現状より労働条件を良くしたい、収入を上げたい、自分に合った仕事がしたいなど前向きなキャリアチェンジ、転職を希望するものが上位を占めています。

その一方で結婚、育児、介護、転居(転勤)などライフサイクルによる退職理由も挙げられています。

介護離職の現状

厚生労働省の雇用動向調査によると、2023年に離職した人は約798.1万人、個人的理由で離職した人のうち「介護・看護」を理由とする人は約7.3万人で、2000(平成12)年と比べて約2倍の人数となっています。

出所)公益社団法人 生命保険文化センター(※3)

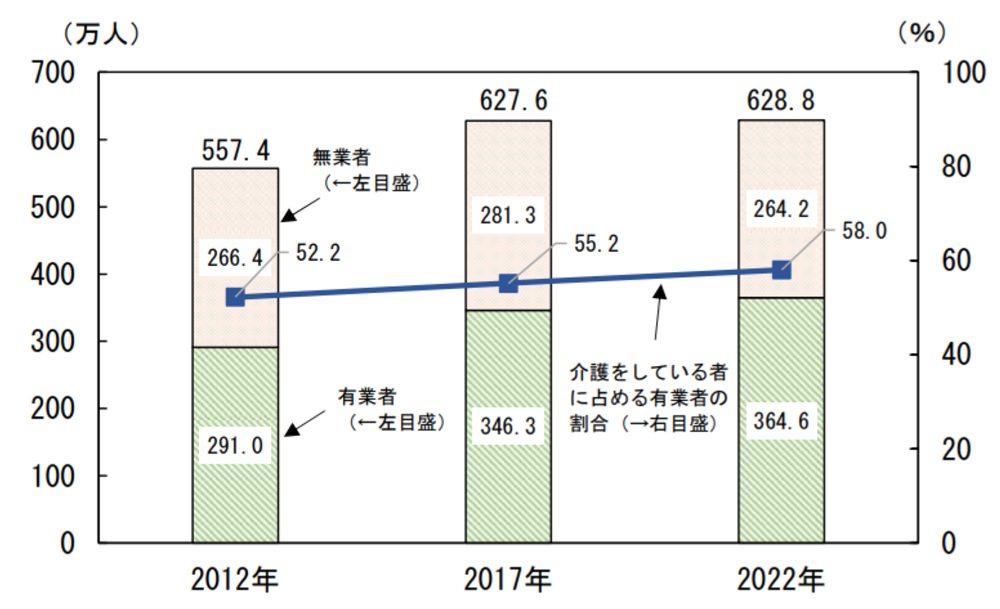

また、総務省「令和4年就業構造基本調査」では、介護をしながら仕事をしている割合は、2012年は52.2%でしたが、2022年は58.0%と増加しており、264.2万人は介護を行うため無業の状態になっていることがわかります。

(2012年~2022年)-全国

出所)総務省「令和4年就業構造基本調査 結果の要約」 (※4)

厚生労働省の「国民生活基礎調査」 (※5)によると、介護者と要介護者が同居している割合は全体の54.4%で最も多く、その中での年齢分布をみていくと50歳代が約2割、60歳代が約3割と最も多くなってはいますが、70歳代以上も約4割を占めています。

離職者の増加だけでなく、高齢者が高齢者を介護する 「老老介護」も増加しており、状況はより深刻化しています。

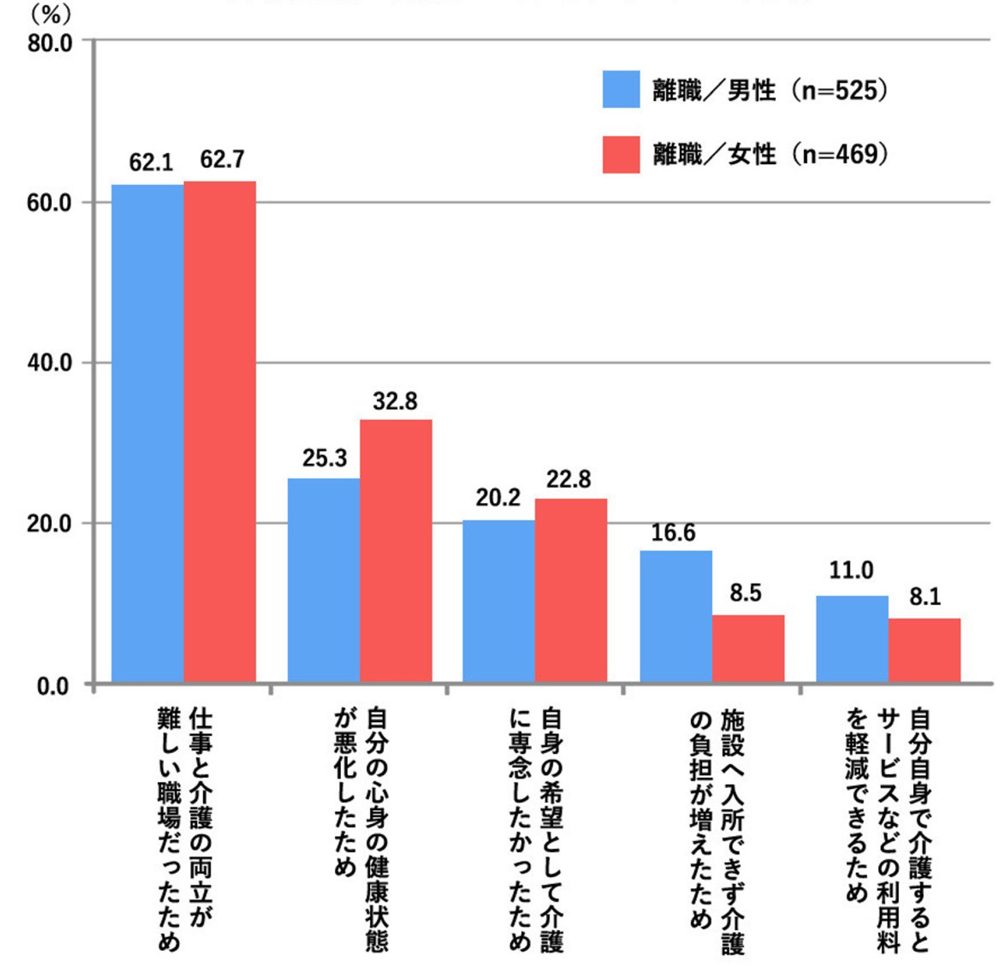

介護を機に離職した理由

出所)介護福祉建築家のブログ(※6)

「平成24(2012)年度 仕事と介護の両立に関する実態把握のための調査研究事業報告書」より抜粋(※7)

離職理由としては、「仕事と「手助け・介護」の両立が難しい職場だった」ことが最も多く、男性(62.1%)、女性(62.7%)と約6割を占めています。

このほか、「自分の心身の健康状態が悪化したため」「自身の希望として「手助け・介護」に専念したかったため」などが上位に挙がっています。

介護離職は約9.9万人といわれていますが、この介護離職者のうち、男性が2.4万人、女性が7.5万人であり、約8割が女性です。

夫婦どちらかが離職し、収入が半減した場合の家計への影響を考えると、家計を圧迫する要因は子供の教育費と住宅ローンが多くを占めるかと思います。

また、勤務を継続したとして、残業時間の削減や、ポジションの見直し、部署移動により収入が減少した場合、60歳定年時に受け取れるはずだった退職金が減少する可能性がありますし、公的年金の額も減少します。

介護に向けてのキャリアの見直し

ライフプランによって働き方を変えないといけなった場合、その時に今の経験やスキルが適正なのか、また、今の経験やスキルを活かし新たな業界にチャレンジすることで収入面がアップできるのか考える必要もあります。

要介護者が増える年齢は、おおむね75歳以上です。親の年齢が上がってきて介護が必要になる前から自らのキャリアを見直し考えることも大事なのかもしれません。

エコリクでは、キャリア相談を受け付けています。また、年収が1000万以上のハイクラス求人も掲載しています。

もしもの時の前に自らのキャリアを見直すことも検討ください。